03.01.2025 l « SI CAILLEBOTTE A SURTOUT PEINT LA GENT MASCULINE, ses toiles n’en trahissent pas moins une identification avec les femmes en tant qu’êtres autonomes dont les vies s’entrecroisent avec celles des hommes ». Cette phrase n’est pas extraite du catalogue de l’exposition au musée d’Orsay qui revisite l’œuvre du peintre au prisme du genre (« Caillebotte - Peindre les hommes »), mais de sa rétrospective qui eut lieu en 1994 au Grand Palais (« Gustave Caillebotte 1848-1894 »).

Ce même catalogue d’il y a trente ans que Philippe Lançon, dans Libération, trouve encore aujourd’hui « admirable de précision et d’écriture », en contraste avec le propos de l’exposition actuelle qu’il juge sous influence « des cuirassés des gender studies », caricaturées en « brigade des mœurs », tendance qui, estime-t-il, l’« oriente, parfois jusqu’au ridicule, à travers catalogue et cartels ».

Pourtant, toute l’exposition présente est contenue dans ce texte de 1994, « Intérieurs et portraits », signé Gloria Groom, conservatrice en chef du département de la peinture et sculpture européenne à l’Art Institute of Chicago, co-commissaire des deux expositions [1]. Qu’elle soit américaine sera sans doute rédhibitoire pour le critique et ses collègues d’autres journaux qui déplorent comme lui l’angle choisi de cet événement (quasi tous les grands quotidiens français !), accusant, dans un vieux réflexe de défiance xénophobe à l’encontre des Etats-Unis, la recherche en histoire de l’art d’outre-Atlantique d’avoir contaminé la pensée française, comme si le musée d’Orsay était sous emprise et en était victime.

Ce qui, du reste, est assez insultant pour l’indépendance d’esprit du commissaire français de l’exposition, Paul Perrin, conservateur et directeur de la conservation et des collections du musée d’Orsay. Éric Biétry-Rivierre, dans le Figaro, lui donne même le rôle de temporisateur de « ses homologues américains », à qui il prête un discours qu’ils n’ont pas. Ce qui est franchement ridicule. D’autant que Paul Perrin avait déjà abordé la thématique de la représentation masculine avec l’exposition consacrée au peintre Frédéric Bazille en 2016 [2].

RENVERSER LES BARRIÈRES

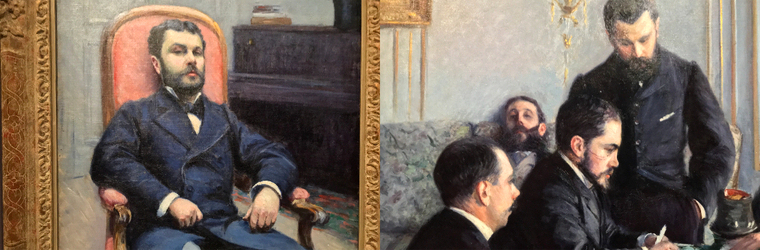

Ce texte ancien de Gloria Groom, qui ne tourne pas seulement autour des questions de genre, replace la production de Gustave Caillebotte dans le contexte social et artistique de son temps, la confronte à sa réception critique et à ses éléments biographiques connus. L’historienne de l’art, diplômée notamment de l’Ecole du Louvre, montre comment Caillebotte, plus que tout autre impressionniste, mouvement dont elle est spécialiste, s’empara avec ses représentations d’intérieurs, de l’espace domestique, associé, au 19e siècle, aux femmes, tout en étant loué pour la fermeté et la franchise de son style (quand la touche féminine de Berthe Morisot était notée). Ses intérieurs ont la faculté de « renverser les barrières dressées entre les deux sexes dans la société parisienne », notait la conservatrice, d’autant qu’elles mettent en scène, paradoxalement, plus souvent des hommes, parfois dans des postures dites féminines, comme rêvassant dans un fauteuil ou reposant sur un sofa.

Quand homme et femme co-existent, campant un couple - fictif puisqu’il s’agit de Richard Gallo, grand ami de Caillebotte, proche le plus représenté dans son oeuvre, et sans doute de sa propre compagne -, il s’en dégage un sentiment d’ennui, ambiance marquée par une absence de communication, ce qui a pu être interprété comme une critique du couple bourgeois. La répartition traditionnelle des rôles est bousculée. Ces « pseudo-scènes de genre (...) instaurent une extraordinaire égalité des sexes et grandissent parfois la femme en jouant sur ses rapports avec l’espace, l’échelle et le point de vue habituellement réservé au regard masculin », écrivait-elle, parlant même de « transgression », de « subversion » et de « renversement » puisque la femme, loin d’être réduit à un élément décoratif ou un objet de désir, échappe « aux attentes esthétiques conventionnelles », reléguant la figure de l’homme au second plan.

L’historienne de l’art terminait avec les rares et spectaculaires nus peints par Caillebotte. Féminin d’abord avec le grand « Nu au divan » montrant une jeune femme à la pilosité intime abondante, qui « ne possède ni les connotations érotiques, ni la beauté idéalisée de la Parisienne selon Baudelaire ». Pour Gloria Groom, Caillebotte rompt ici « avec la tradition du nu conçu comme un emblème de masculinité et comme un bien de consommation visuelle ».

C’est d’autant plus troublant que Caillebotte n’a jamais exposé cette œuvre, à la différence d’« Homme au bain », sensiblement de la même taille, tableau « inclassable » pour l’historienne, doublé d’une esquisse sur le même thème et composé manifestement avec le même modèle.

En mettant en scène un homme nu, de dos, représenté avec un réalisme tout aussi cru (jusqu’à laisser voir ses testicules à contre-jour), dans « un espace [privé] traditionnellement réservé aux activités féminines de la toilette », Caillebotte a, encore plus, « déstabilisé le regard masculin », expliquait Gloria Groom. Une œuvre suffisamment déconcertante, voire scandaleuse, pour qu’en 1888, annoncée dans une exposition, pourtant d’avant-garde, à Bruxelles, elle en a finalement été exclue.

UNE LECTURE POTENTIELLEMENT ÉROTIQUE

Cependant, dans son texte, Gloria Groom ne parlait pas d’homosexualité concernant Caillebotte. Ni refoulée, ni assumée. Pas plus aujourd’hui qu’hier d’ailleurs, comme on peut s’en rendre compte dans une vidéo où elle répond au musée d’Orsay à la journaliste Judith Benhamou qui a interrogé de manière aussi directe son collègue américain Scott Allan, recevant la même réponse. Les trois commissaires restent très prudents, rappelant les rares données dont on dispose sur la vie privée du peintre qui ne permettent ni de confirmer ni d’infirmer cette hypothèse. A aucun moment, les textes de salles ne le disent non plus, pas plus qu’est cachée l’existence, comme cela a pu être dit, de Charlotte Berthier, « amie » de l’artiste selon un agent de recensement car, vivant avec lui hors mariage, sans qu’on en sache plus sur leur relation, faute d’archives détruites par la famille.

En revanche, une « lecture potentiellement érotique » de l’homme au bain est bien évoquée dans l’exposition, sans autre conclusion. Comment taire cette dimension ? Ne pas faire allusion à certaines recherches aurait été également malhonnête. Ce qu’ose un texte de salle : « Ces œuvres, qui ont suscité des interrogations sur la sexualité de l’artiste, dont nous ne savons rien, questionnent les notions d’érotisme et de genre. Elles opposent leur mystère à toute interprétation facile ». La question de l’homoérotisme dans l’oeuvre de Caillebotte est explorée sans tabou dans le catalogue, en immersion dans son époque, par deux historiens de l’art enseignant aux Etats-Unis, André Dombrowski et Jonathan D. Katz, avec le texte « Peindre des hommes nus ». Neuf pages d’analyse, où les auteurs développent la thèse d’un Caillebotte dépassé par ses désirs, desquelles le critique du Monde, Harry Bellet, a extrait des bribes pour les qualifier d’« ânerie ». Quoiqu’on pense de ces pages, rabaisser le débat au rang d’insulte, est-ce à la hauteur d’un quotidien de cette réputation ? Dans le même esprit, que penser du journaliste du Figaro qui a dû trouver drôle de commencer ainsi son article, en toute vulgarité : « Dans Le Billard, une silhouette masculine joue, mais ni la queue ni les boules n’ont été peintes. De cette œuvre qui nous est parvenue inachevée, on déduira ce qu’on veut. Ou rien… » ?

Dès le début de son article, le journaliste du Monde regrette, comme d’autres de ses confrères des grands quotidiens (oui, tous des hommes), le thème de l’exposition, sous l’emprise donc des « études de genre », reprochant au musée d’Orsay de ne pas avoir consacré à Caillebotte une simple rétrospective. Il soupçonne même les commissaires d’avoir sciemment écarté ce qui aurait pu nuire à leur démonstration. Comme si les musées étaient condamnés à cette unique façon d’honorer un·e artiste, par la sacralisation, l’oeuvre ne devant servir qu’à susciter l’admiration béat du public et à n’être commentée que sur un plan esthétique. A-t-on entendu ce type de critique quand, en 2016, le musée des impressionnismes Giverny a traité de la seule passion horticole du peintre Caillebotte dans une exposition tout à fait intéressante ?

VERS DE NOUVELLES VIRILITÉS

Chroniquer l’exposition d’Orsay en évoquant malgré tout une « rétrospective » Caillebotte, c’est ce qu’a réussi à faire Yves Jaeglé dans le Parisien, évacuant rapidement le sujet sans même chercher à le comprendre. « Seule compte sa technique, le reste n’est que littérature et fantasmes », déclare-t-il tout de go, préférant s’émerveiller d’une oeuvre « sans message apparent », précise-t-il. Un peu la même chose du côté du Figaro où Éric Biétry-Rivierre qui, agacé qu’on veuille, selon lui, « verser [Caillebotte] à la cause queer actuelle », écrit : « Les tableaux sont devant nous. Regardons-les plutôt que de conjecturer ». Et ne leur faisons rien dire. Basta. Comme si la peinture n’était révélatrice d’aucune réalité.

Il est assez fascinant de constater que ces critiques réfractaires, accusant le musée d’Orsay de vouloir surinterpréter la production du peintre, surinterprètent à leur tour l’exposition, persuadés que les commissaires ont glissé partout sournoisement des allusions à la possible homosexualité de Caillebotte. Alors qu’il ne s’agit que d’une thèse, même pas la leur, auquel un seul texte de salle fait allusion. Pour le reste, les cartels, que nous avons relus, sont parfaitement neutres. Descriptifs, ils donnent des informations biographiques sur les personnes représentées, en lien avec la masculinité puisque c’est le thème de l’exposition. Chacun·e est libre ensuite d’en tirer ses conclusions.

Gustave Caillebotte, par son oeuvre et sa vie, a été témoin et acteur de la mutation de la condition masculine en cette fin du 19e siècle. Voilà ce que montre l’exposition avec brio, notamment par le développement du statut assumé de célibataire pour ces nouvelles générations d’hommes, s’affranchissant de l’obligation du mariage bourgeois et privilégiant d’autres sociabilités. Sans que cela ne les désigne automatiquement comme homosexuels, comme certains ont voulu le croire (Pas plus qu’être marié fait de vous un hétérosexuel de manière certaine, encore plus au 19e siècle). Une évolution qui va de pair avec les prémices de l’émancipation féminine, grâce aux premières lois votées en ce sens que Gloria Groom citait déjà dans son texte de 1994.

Le goût indéniable de l’artiste pour la figure masculine peut s’interpréter de différentes manières. Donc, par une attirance avouée ou inavouée pour son propre sexe, hypothèse pas seulement alimentée par cette sur-représentation thématique dans son oeuvre comme cela a pu être écrit de manière grotesque, mais aussi par la façon de les mettre en scène, avec une certaine fascination pour l’effort musculaire dans le sport ou le travail manuel comme avec ses raboteurs de parquet, manière totalement nouvelle d’offrir au regard le corps masculin dans sa réalité la plus plate perçue alors comme obscène par beaucoup, évidemment par ses nus qui transgressent le genre.

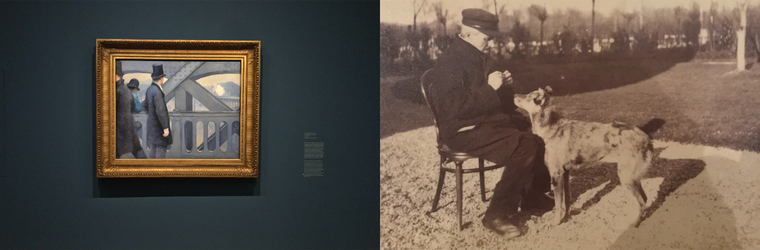

On ne peut qu’être intrigué, aussi, par son mode de vie quasi exclusivement peuplé d’hommes (les photos de son frère Martial en témoignent), et par l’absence d’information sur sa vie privée, célibataire sans enfant, si ce n’est la présence de cette jeune femme dont on ne sait quasi rien si ce n’est qu’il l’a couchée sur son héritage mais à laquelle il n’a, semble-t-il, jamais fait don d’aucun tableau, préférant offrir son plus magnifique autoportrait à l’un des matelots qu’il hébergeait. Pour le moins troublant.

ON NE S’EN FOUT PAS

Lire en ce début du 21e siècle, sous la plume de journalistes cultivés, que la seule existence de cette personne féminine aux côtés de Caillebotte suffit à écarter tout autre tentation ou pratique sexuelle de sa part, est juste sidérant au regard de la complexité de la nature humaine, de la multiplicité des désirs au-delà de toute binarité. D’autant plus au 19e siècle du fait de la pression sociale. Tout comme d’écrire noir sur blanc, comme le fait Maurice Ulrich dans L’Humanité (mais l’on trouve la même chose chez les autres avec à peine plus de subtilité) : « On s’en f... ». Adresse-t-on ce type de réflexion concernant une personne supposée hétérosexuelle ? De là à parler de « panique homophobe », comme le fait le sociologue Antoine Idier dans un texte publié face à ces réactions, il n’y a qu’un pas, c’est tellement consternant.

Non, on ne s’en fout pas. Avec le temps, la vie privée des personnalités, divulguable sans porter atteinte à leur intimité, nous instruit sur l’histoire des moeurs, sur la manière de les vivre, de les assumer ou de les cacher, avec des répercutions sur toute la vie sociale. Cependant, loin d’être absurde, la thèse de l’homosexualité (ou bisexualité) de Caillebotte reste fantasmatique, ne reposant que sur une interprétation de réalités assez insaisissables. On reste dans la pure hypothèse. Il est étonnant que personne n’ait proposé plutôt l’hypothèse d’une forme d’asexualité chez Caillebotte, tellement l’absence de tout contact charnel, d’affection entre les êtres, est prégnante dans son oeuvre. Il reste le peintre de solitudes qui se croisent, avec si peu d’interactions.

Une chose est certaine, la camaraderie virile tenait une place centrale dans la vie de Caillebotte. Et là, ce ne sont pas des suppositions, les faits sont bien connus. De sa naissance dans une fratrie de quatre (un demi-frère aîné plus âgé et deux frères dont l’un mourra à 25 ans) à sa scolarité non mixte ; de son bref passage dans l’armée à sa longue cohabitation, adulte, avec son frère Martial ; de son investissement dans le groupe des impressionnistes (aux rares membres féminins) à son engagement total dans le sport nautique du yachting (jusqu’à héberger deux matelots chez lui au Petit Genevilliers, dont l’un avec femme et enfant) en passant par son activité citoyenne, peu évoquée, de conseiller municipal ; de son cercle privé exclusivement masculin aux amitiés fidèles comme avec Richard Gallo, il n’aura vécu qu’entouré d’hommes, à l’exception de la fantomatique Charlotte Berthier dont il serait intéressant de retracer le parcours après sa mort. Les obsèques mêmes de l’artiste ont été marquées du sceau masculin, le cortège, au cimetière parisien du Père-Lachaise, se retrouvant encadré « des marins du Petit-Genevilliers », comme le décrivait un journal de l’époque [3]. Un texte du musée d’Orsay indiquait qu’il avait « cherch[é] toute sa vie à retrouver et dépeindre ce sentiment d’appartenance à un groupe modelé par un idéal de fraternité ». C’est assez fascinant.

En conclusion, il y a quelques années, on déplorait le manque d’audace dans la programmation des musées d’art français, enfermés dans la seule approche esthétique. Maintenant qu’ils s’ouvrent à d’autres thématiques, plus sociétales, c’est une partie de la critique qui reste à la traîne, régresse, faisant preuve de préjugés d’un autre temps. Dommage ◆ Bernard Hasquenoph

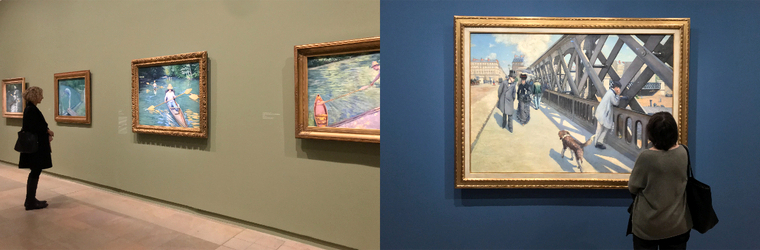

CAILLEBOTTE. PEINDRE LES HOMMES

CAILLEBOTTE. PEINDRE LES HOMMES

Exposition

8 octobre 2024 - 19 janvier 2025

14 € / 11 € / + 2 € en ligne / Gratuités habituelles

Musée d’Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing

75007 Paris

www.musee-orsay.fr

CAILLEBOTTE. PEINDRE LES HOMMES

CAILLEBOTTE. PEINDRE LES HOMMES

Catalogue

Coédition musée d’Orsay / Éditions Hazan, 2024

256 pages

45 €

GUSTAVE CAILLEBOTTE 1848-1894

GUSTAVE CAILLEBOTTE 1848-1894

Catalogue

Edition de la Réunion des musées nationaux, 1994

375 pages

[1] Texte complété par des notices d’œuvres. Dans le catalogue de l’exposition actuelle, Gloria Groom signe le chapitre « Le Paris de Caillebotte : l’anti-flâneur ».

[2] Dans le catalogue Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme (Musée d’Orsay/Flammarion, 2016), Paul Perrin signe le texte « Scène d’été ».

[3] Les Sports Français, 02.03.1894.