10.08.2022 l « RACE SUR QUI PÈSE UNE MALÉDICTION et qui doit vivre dans le mensonge et le parjure, puisqu’elle sait tenu pour punissable et honteux, pour inavouable, son désir. » C’est ainsi que le narrateur, hétérosexuel, du roman en sept tomes de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, désigne, dans Sodome et Gomorrhe paru en 1921, ceux qu’il nomme « hommes-femmes » ou « invertis », le mot race n’ayant rien de choquant pour l’époque.

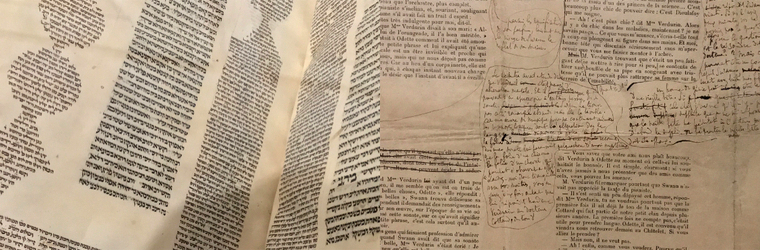

La véritable nature du baron de Charlus découverte par le narrateur après qu’il l’ait surpris en plein ébat avec le giletier Jupien, c’est là, dans un passage-tunnel où l’on trouve la plus longue phrase de toute la Recherche - plus de 5200 signes, plus de 800 mots ! - qu’il établit, à plusieurs reprises, un parallèle entre la situation des homosexuels et des juifs, victimes pareillement de l’« ostracisme qui les frappe, l’opprobre où ils sont tombés ». Un savant exposé qui n’a cessé d’interroger les exégètes et les proustophiles. Faut-il y lire une défense de deux communautés de destin auxquelles étaient rattachées l’auteur par son orientation sexuelle et son ascendance maternelle, ou leur stigmatisation, ce qui, dès lors, apparaîtrait choquant et curieux ?

Toujours est-il que le premier point commun entre ces deux catégories de population est d’avoir été vouées aux gémonies dans la tradition chrétienne. Dans la Bible, les villes de Sodome et Gomorrhe sont détruites sous la colère divine à cause de leurs péchés, tardivement associés à l’homosexualité, ce qui justifiera, socialement, toutes les répressions jusqu’à des condamnations à mort. Quant au peuple juif, il fut durant des siècles considéré par l’Eglise comme responsable de la mort de Jésus, dit déicide, ce qui entraînera persécutions et exclusions de toute nature.

UNE FEMME DANS UN CORPS D’HOMME

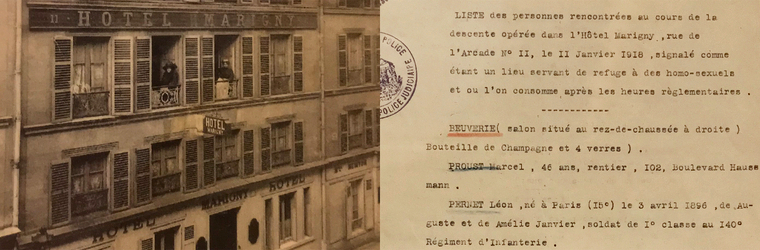

Concernant les homosexuels, la charge proustienne est violente. Ceux-là sont dépeints avec cruauté - homophobie, dirait-on aujourd’hui -, tout en étant l’objet d’observations si fines que certaines résonnent encore aujourd’hui. De tempérament féminin, les invertis n’auraient du genre masculin que l’apparence. « Quelques-uns, si on les surprend le matin encore couchés, montrent une admirable tête de femme, tant l’expression est générale et symbolise tout le sexe ». Leur désir étant par nature « inassouvissable » puisque attirés par les hétérosexuels, ils n’auraient d’autres choix que d’avoir recours à des prostitués, en réalité tout aussi invertis qu’eux. Vrais ou faux militaires, figure virile par excellence, étaient appréciés dans les bordels pour hommes comme l’hôtel Marigny que Proust fréquentait, pour documenter son oeuvre prétendait-il, jusqu’à y être présent lors d’une descente de police en janvier 1918, ce qui ne fut découvert qu’en 2005 !

Autre possibilité : jouer les amoureux transis, quitte à monnayer la présence masculine, comme Proust le fera avec son secrétaire Alfred Agostinelli. A moins d’y renoncer : « Les invertis à la recherche d’un mâle se contentent souvent d’un inverti aussi efféminé qu’eux ». Une femme dans un corps d’homme ! Si cette approche nous choque à propos des gays, elle était très en vogue depuis la seconde moitié du 19e siècle, développée comme théorie « scientifique » par le juriste allemand Karl Ulrichs et reprise par des médecins comme Magnus Hirschfeld qui fonda l’Institut de sexologie à Berlin. Considéré comme le premier défenseur des droits LGBT, Ulrichs, en sortant l’homosexualité du champ policier et moral, l’affirmait comme un fait médical, donc naturel. C’est en ce sens qu’il faut comprendre Proust quand son narrateur parle « d’une maladie inguérissable » ; mieux, « d’une disposition innée tellement spéciale qu’elle répugne plus aux autres hommes (encore qu’elle puisse s’accompagner de hautes qualités morales) ». Jusqu’à dédramatiser tout à fait, en évoquant ce « goût spécial, hérité à leur insu, comme des dispositions pour le dessin, pour la musique ».

S’il qualifie l’homosexualité souvent de « vice », c’est « pour la commodité du langage », précise-t-il entre parenthèses, « ou ce qu’on nomme improprement ainsi », s’excuse-t-il plus loin. De ce caractère naturel, découle le fait que cette orientation « compt[e] des adhérents partout, dans le peuple, dans l’armée, dans le temple, au bagne, sur le trône ». Ce qui amène cette première constatation comparative chez le narrateur, pas vraiment valorisante : « Certains juges supposent et excusent plus facilement l’assassinat chez les invertis et la trahison chez les Juifs pour des raisons tirées du péché originel et de la fatalité de la race ». Une théorie qui le mène loin dans le temps : « Par là les invertis, qui se rattachent volontiers à l’antique Orient ou à l’âge d’or de la Grèce, remonteraient plus haut encore, à ces époques d’essai où n’existaient ni les fleurs dioïques, ni les animaux unisexués, à cet hermaphrodisme initial dont quelques rudiments d’organes mâles dans l’anatomie de la femme et d’organes femelles dans l’anatomie de l’homme semblent conserver la trace ».

PROUST, « HONTEUSE » ?

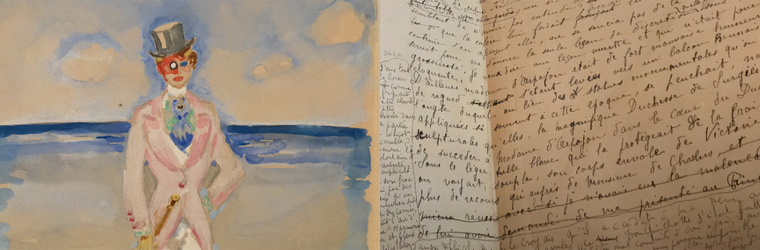

Proust évoluant dans une famille de médecins, entre un père neurologue et un frère chirurgien, adopte à son tour la blouse du savant et déroule ce qui ressemble à un exposé scientifique. Le narrateur se pose en observateur - il se révèle plutôt voyeur - proposant « sans la moindre prétention scientifique [dit-il] de rapprocher certaines lois de la botanique et ce qu’on appelle parfois fort mal l’homosexualité ». Une comparaison tout sauf innocente, le jeu de séduction entre Charlus et Jupien étant décrit comme un processus de pollinisation entre un insecte et une fleur dont Proust connaissait parfaitement le caractère sexuel. D’où le choix doublement pertinent des commissaires de l’exposition du mahj d’exposer la photo d’un gardénia, fleur que porte à la boutonnière un Proust très dandy sur un cliché de 1905 (de même que dans son célèbre portrait par Jacques-Emille Blanche), près d’une autre, prise celle-ci en 1978 par le photographe queer Robert Mapplethorpe, qui en connaissait également l’érotisme, voire la pornographie, et dont on connait les photos de sexes masculins appréhendés de la même façon, cliniquement.

Cependant, Proust reste ambigu. La description qu’il fait du mode de vie des homosexuels est misérabiliste et pathétique, condamnés qu’ils seraient au secret ou au mensonge, à la solitude, à une existence instable ou à une double vie. « Obligés de cacher leur vie, de détourner leurs regards d’où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire ». On ne sent aucune empathie, ni compassion de la part du narrateur. Au point que le propre éditeur de Proust, Jacques Rivière, qui ignorait les penchants de l’écrivain (alors que lui-même, selon le journal de Julien Green, aurait été également « pédéraste »), le félicite en ces termes : « Les réflexions d’ordre moral que cette dernière partie a soulevées en moi sont si nombreuses que pour le moment elles m’étouffent. Je savoure entre autres choses (c’est très mal à dire, vous ne le répéterez pas) une espèce de vengeance à lire les pages terribles (et rendues plus terribles encore par leur équité même), où vous avez décrit la race des Sodomistes. J’avais besoin de l’espèce de décongestion que me donnent ces pages. Sans en être nullement ébranlé, j’avais entendu trop souvent autour de moi fausser la notion de l’amour pour ne pas éprouver une détente délicieuse à écouter parler là-dessus quelqu’un d’aussi sain, d’aussi heureusement équilibré que vous » [1].

Alors Proust, « honteuse » ? André Gide n’était pas loin de le penser qui confia avoir eu des discussions ouvertes avec lui sur la question. Dans son journal, il le qualifie pour cela de « grand maître en dissimulation » [2]. Pour un biographe de Proust, « cette dénonciation de Sodome par un habitant de Sodome semblait [à Gide] à la fois un acte de trahison et d’hypocrisie », lui qui fera en quelque sorte son coming-out en publiant Corydon en 1924 qu’il avait fait lire auparavant à son ami [3]. A croire ce dernier faisant mine de ne pas comprendre, il n’aurait pas souhaité être stigmatisant. « Vous savez que j’ai fâché beaucoup d’homosexuels par mon dernier chapitre, écrit-il à un critique littéraire en 1921. J’en ai beaucoup de peine. Mais ce n’est pas ma faute si M. de Charlus est un vieux monsieur, je ne pouvais pas brusquement lui donner l’aspect d’un pâtre sicilien comme dans les gravures de Taormine » [4]. Pas vraiment convaincant.

SE FUIR OU SE REGROUPER...

Concernant son orientation sexuelle, Proust avait fait un autre choix de vie que Gide, se soumettant aux convenances d’une société corsetée où l’impudence n’était pas de faire mais de nommer, qui faisaient que l’homosexualité se vivait entre initiés, pas au grand jour. En 1896, une photographie le montrant assis, entouré de ses amis Robert de Flers et du jeune Lucien Daudet posant son bras affectueusement sur son épaule, avait fait scandale dans sa famille par l’équivoque qu’elle dégageait. Quasi tous les exemplaires furent détruits. Et quand, l’année suivante, l’écrivain Jean Lorrain se moqua dans la presse de son premier ouvrage, Les Plaisirs et des jours, au « style précieux et prétentieux », faisant allusion, de manière très elliptique, à la relation que Proust entretenait avec le fils maniéré du célèbre Alphonse Daudet, cela déclencha un duel au pistolet entre les deux hommes partageant pourtant les mêmes moeurs !

Même celui qui l’introduisit dans la haute société aristocratique, le comte Robert de Montesquiou, l’un des inspirateurs de Charlus caricaturé à outrance par Sem, qui ne faisait pas grand mystère de ses préférences sexuelles, présentait son compagnon Gabriel Yturri comme son secrétaire particulier. Ce qui ne l’empêchera pas de donner une fête privée avec le Tout-Paris, en hommage à son « ami » défunt, avec qui il se fera d’ailleurs enterré, au grand dam de sa famille.

Pour le narrateur, il y aurait donc deux sortes d’homosexuels, ceux qui évitent leurs congénères pour échapper à leur propre condition, et ceux qui se regroupent. Les premiers étant « comme les Juifs encore (sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que ceux de leur race, ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées) se fuyant les uns les autres, recherchant ceux qui leur sont le plus opposés, qui ne veulent pas d’eux, pardonnant leurs rebuffades, s’enivrant de leurs complaisances ». Des homosexuels qui, à développer la haine de soi, en deviendraient homophobes...

La fuite peut être géographique aussi : « Quand le jour est venu où ils se sont découverts incapables à la fois de mentir aux autres et de se mentir à soi-même, ils partent vivre à la campagne, fuyant leurs pareils (qu’ils croient peu nombreux) par horreur de la monstruosité ou crainte de la tentation, et le reste de l’humanité par honte. » Mais le désir est si fort que le fuyard retrouve un ami d’enfance avec qui il recommence des jeux d’autrefois mais « en semaine, ils se voient l’un chez l’autre, causent de n’importe quoi, sans une allusion à ce qui s’est passé, exactement comme s’ils n’avaient rien fait et ne devaient rien refaire, sauf, dans leurs rapports, un peu de froideur, d’ironie, d’irritabilité et de rancune, parfois de la haine ». Toujours elle.

Cependant, même éloignés, communauté de fait mais invisible, les homosexuels « form[ent] une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goûts, de besoins, d’habitudes, de dangers, d’apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes qui souhaitent de ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus". Le fameux [gaydar-https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaydar] connu, sans doute immémorialement, de tous les gays, assumés ou pas.

PROUST ANTI-COMMUNAUTAIRE

Et puis il y aurait la seconde catégorie, ceux qui, se regroupant entre semblables, adoptent, à force de persécution, « les caractères physiques et moraux d’une race ». Ceux-là éprouvent presque de la fierté à être ce qu’ils sont, « allant chercher, comme un médecin l’appendicite, l’inversion jusque dans l’histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l’un d’eux, comme les Israélites disent de Jésus, sans songer qu’il n’y avait pas d’anormaux quand l’homosexualité était la norme, pas d’antichrétiens avant le Christ, que l’opprobre seul fait le crime ».

Le narrateur devient infect, les décrivant à la façon d’une aquarelle de Grosz : « Certains soirs, à une autre table, il y a des extrémistes qui laissent passer un bracelet sous leur manchette, parfois un collier dans l’évasement de leur col, forcent par leurs regards insistants, leurs gloussements, leurs rires, leurs caresses entre eux, une bande de collégiens à s’enfuir au plus vite, et sont servis, avec une politesse sous laquelle couve l’indignation, par un garçon qui, comme les soirs où il sert les dreyfusards, aurait plaisir à aller chercher la police s’il n’avait avantage à empocher les pourboires ». Des regroupements si peu solidaires : « Chez certains de ces nouveaux venus, la femme n’est pas seulement intérieurement unie à l’homme, mais hideusement visible, agités qu’ils sont dans un spasme d’hystérique, par un rire aigu qui convulse leurs genoux et leurs mains, ne ressemblant pas plus au commun des hommes que ces singes à l’œil mélancolique et cerné, aux pieds prenants, qui revêtent le smoking et portent une cravate noire ; de sorte que ces nouvelles recrues sont jugées, par de moins chastes pourtant, d’une fréquentation compromettante, et leur admission difficile ».

Une proximité qui, visiblement, fait horreur au narrateur : « On a voulu provisoirement prévenir l’erreur funeste qui consisterait, de même qu’on a encouragé un mouvement sioniste, à créer un mouvement sodomiste et à rebâtir Sodome ». Proust anti-communautaire, cela colle assez bien avec la discrétion qu’il s’impose comme homosexuel. Et comme « demi-juif », tel Montaigne, pour reprendre l’expression de jeunes intellectuels sionistes réunis dans la revue Menorah créée dans les années 1920. Des militants du retour à Israël qui voit en lui un écrivain porteur de l’« esprit juif », comme l’écrira Albert Cohen, alors que Proust n’a jamais revendiqué cette identité, les traits antisémites véhiculés par certains personnages de La Recherche, perçus par eux comme une critique de l’assimilation à la française.

L’exposition présente une lettre que Proust envoie en 1896 à Robert de Montesquiou suite à une discussion où le comte aurait tenu des propos antisémites : « Si je n’ai pas répondu hier à ce que vous m’avez demandé des Juifs, c’est pour cette raison très simple : si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Vous comprenez que c’est une raison assez forte pour que je m’abstienne de ce genre de discussions ». Ainsi fait-il son coming-out de « demi-juif », lui le catholique baptisé, enfant du catéchisme dont les obsèques se dérouleront à l’église Saint-Pierre-de-Chaillot. Est-ce pour cela qu’il se range du côté des défenseurs de l’innocence du capitaine Dreyfus comme sa mère et son frère mais contre son père anti-dreyfusard, s’engageant publiquement en signant plusieurs pétitions et en assistant au procès de Zola en 1898 ? L’explication serait trop simple, comme le note Yuji Murakami, auteur d’une thèse sur l’affaire Dreyfus dans l’œuvre de Proust, dans le catalogue.

Néanmoins, le milieu familial de Proust n’est sans doute pas étranger à cette sensibilité. Le grand oncle et témoin de mariage de sa mère Jeanne Proust née Weil n’était autre qu’Adolphe Crémieux, le député auteur du célèbre décret accordant en 1870 la nationalité française aux juifs d’Algérie et militant pour la cause des juifs partout dans le monde. Et Proust est né à Auteuil, dans la maison de son grand-oncle Louis Weil alors quasi à la campagne, ce qui aurait plus inspiré Combray dans son roman qu’Illiers selon Antoine Compagnon. Connaissant la relation fusionnelle que l’écrivain avait avec sa mère très liée à sa famille, on peut supposer qu’il a été très tôt imprégné de cet esprit de tolérance combattante et de lutte contre l’antisémitisme. Mal dont il sera lui-même victime en raison de son dreyfusisme, listé dans La Libre parole d’Edouard Drumont parmi une poignée « de jeunes littérateurs juifs (...) nouvellement débarquée dans ce pays » (sic) [5].

Pour autant, il ne semble pas que Proust ait baigné dans une atmosphère particulièrement religieuse, bien que sa mère, et c’est à noter, ne se soit pas convertie au catholicisme lors de son mariage, dès lors uniquement civil. Ses obsèques en 1905 seront organisées par le Consistoire israélite de Paris. Aucun témoignage n’existe de présence d’objets rituels dans la famille, ni de pratiques spécifiques si ce n’est les visites de Marcel enfant au carré israélite du cimetière du Père-Lachaise avec son grand-père, Nathé Weil, qui, « suivant un rite qu’il ne comprenait pas, allait mettre tous les ans un caillou sur la tombe de ses parents » [6]. En revanche, culturellement, c’est certain comme l’atteste le tableau « Esther et Assuérus » de Francken Le Jeune dont il hérite à la mort de sa mère.

ÉMANCIPATION ET DÉPÉNALISATION

Ce parallèle récurrent et troublant que Proust établit entre homosexuels et juifs aurait une origine historique, comme l’explique Elisabeth Ladenson dans le chapitre « Judéité et inversion » du catalogue d’exposition. La concomitance dans les années 1894-1895 de deux affaires judiciaires retentissantes l’aurait profondément marqué : l’affaire Dreyfus dont on a déjà parlé et celle qui mena, en Angleterre, à la condamnation à 2 ans de travaux forcés du fait de son homosexualité et à la mort sociale de l’écrivain Oscar Wilde que la Recherche évoque sans nommer, justement en ouverture de sa plus longue phrase : « Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu’à la découverte du crime ; sans situation qu’instable, comme pour le poète la veille fêté dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, tournant la meule comme Samson... ». L’autrice évoque aussi l’influence de l’affaire Eulenbourg qui se déroula en Allemagne entre 1907 et 1909, la mise en cause d’un entourage homosexuel néfaste autour de l’empereur Guillaume 2, qui eut des répercussions jusqu’en France où la presse relata des faits d’homosexualité dans l’armée française. Or, c’est en 1908 que Proust annonce son intention de rédiger « un essai sur la pédérastie » qui deviendra ce long passage dans Sodome et Gomorrhe.

Mais il existe un autre lien historique entre homosexualité et judéité que l’on oublie souvent de mentionner, à l’origine de la situation particulièrement libérale de la France au 19e siècle pour ces deux « communautés » grâce aux acquis de la Révolution française. Après des siècles d’ostracisme, la même année et le même mois, en 1791, les Juifs obtiennent la pleine citoyenneté française le 27 septembre de l’Assemblée constituante, ce qu’on appelle l’émancipation. Deux jours avant, le crime de sodomie, assimilé à l’homosexualité et punissable par le bûcher, avait disparu avec l’adoption du code pénal, ce qui revenait à sa dépénalisation.

Bien sûr, ni l’antisémitisme, ni l’homophobie ne disparaîtront d’un coup, loin de là, mais cette situation privilégiée est alors unique en Europe. Ce qui expliquent les vagues d’immigration de Juifs fuyant les pogroms et l’éclosion d’une grande bourgeoisie juive comme celle des Weil, et que des homosexuels persécutés ou souhaitant vivre une vie la plus normale possible se réfugient en France. Ce fut le cas d’Oscar Wilde, libéré, venu mourir à Paris comme du sexologue Magnus Hirschfeld, pourchassé par les Nazis, terminant sa vie à Nice. Proust aurait-il pu écrire son oeuvre sans ce double acquis de la Révolution ? Sans doute pas. Ambigu face à l’homosexualité et silencieux sur sa part de judéité, le paradoxe veut qu’il soit devenu un symbole, voire un héros, pour ces deux communautés de destin toujours liées par des menaces encore à combattre, faisant avancer leurs causes, peut-être malgré lui. Sur sa tombe au Père-Lachaise, on trouve parfois des fleurs de gardénia et des petits cailloux ◆ Bernard Hasquenoph

MARCEL PROUST. DU CÔTÉ DE LA MÈRE

MARCEL PROUST. DU CÔTÉ DE LA MÈRE

Commissariat : Isabelle Cahn / Consei scientifique : Antoine Compagnon

14 avril - 28 août 2022

10€ / 7€

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

71, rue du Temple

75003 Paris

mahj.org

MARCEL PROUST. DU CÔTÉ DE LA MÈRE

MARCEL PROUST. DU CÔTÉ DE LA MÈRE

Catalogue d’exposition

Isabelle Cahn et Antoine Compagnon (sous la direction de)

Coédition mahJ - RMN-GP

256 pages, 180 illustrations

39€

[1] Marcel Proust, « Correspondance », Philip Kolb (éd.), Paris, Plon, 1970-1993, t. XX, p. 211-212 ; lettre du 24 avril 1921.

[2] André Gide, « Journal », 1er octobre 1927.

[3] George D. Painter, « Marcel Proust », éd. Texto, 2008.

[4] Lettre de Marcel Proust à Jacques Boulenger, mai 1921.

[5] La Libre parole, 23.02.1898.

[6] Brouillon d’une lettre de Marcel Proust à Daniel Halévy, 1908.