08.03.2022 l QUAND ON S’INTÉRESSE à la vie culturelle française de l’entre-deux-guerres et au-delà, jusqu’aux années 1940, que ce soit dans le milieu de la peinture, du théâtre, de la danse, du cinéma, de la mode, de la décoration, de l’illustration, de l’édition, ou bien encore de la fête, on retombe inexorablement sur un même personnage, à la croisée de tous ces domaines sans jamais se résumer à aucun : Christian Bérard, affectueusement surnommé Bébé par le Tout-Paris de l’époque. On tombe très vite sous son charme, tellement il se dégage des nombreux témoignages le concernant, une tendresse incroyable. Un personnage lunaire, drôle et pittoresque qui a laissé derrière lui des centaines d’anecdotes savoureuses, un être doté d’une extraordinaire capacité à enchanter le réel.

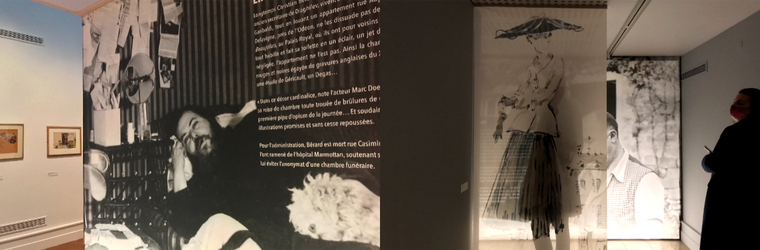

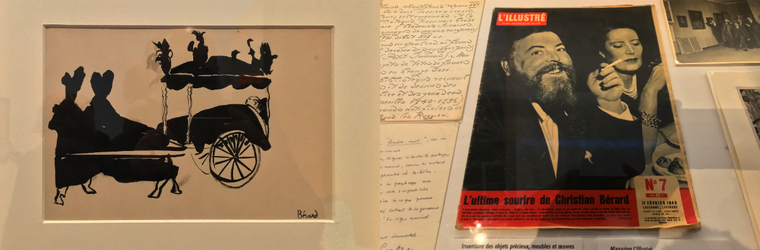

Vous pensez ne pas le connaître ? Pourtant, bien de ses créations sont entrées dans l’imaginaire collectif. Le masque fantastique de Jean Marais dans le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau, c’est lui. Le dessin du Tailleur Bar qui immortalisa le premier défilé de Christian Dior, c’est lui. L’esquisse d’un costume pour la pièce de théâtre La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, reproduite sur la couverture d’un vieux livre de poche, c’est encore lui… Bérard, c’est un style qui aura influencé une myriade de créatifs et un look qui le rend identifiable immédiatement sur les milliers de photos où il se glisse, surtout une fois qu’il aura adopté cette barbe de hipster qui n’était pas encore tendance comme aujourd’hui. La scénographie de Frédéric Beauclair pour l’exposition d’Evian en abuse avec justesse, ses portraits agrandis à la taille des murs servant de cimaise aux textes et aux oeuvres.

Avant tout, Bérard était peintre. Il n’aurait même voulu n’être reconnu que pour cela. Né en 1902 dans une famille aisée vivant dans un hôtel particulier d’une voie privée du très chic 16e arrondissement de Paris, il était le fils unique d’un père architecte et d’une mère aristocrate. Un milieu et une éducation qui lui permettront de se fondre avec aisance dans la haute société qui lui pardonnera tout : son addiction à l’opium le conduisant régulièrement en cure de désintoxication ; ses tenues dépareillées le faisant passer pour un hippie avant l’heure ou un « clochard magnifique », ce qui ne l’empêchait pas d’arborer un parfait smoking à l’occasion ; une allure souvent négligée, lui qui avait l’habitude d’essuyer ses pinceaux sur ses propres vêtements… ou sur son chien. Louise de Vilmorin dira de lui : « Il était à la fois bohème et très bien élevé ». Le standing qu’il avait connu dans sa jeunesse, il le conservera toute sa vie, employant des domestiques, bien qu’il se dise toujours fauché.

« LE PEINTRE DE L’ANGOISSE » SELON MARCEL JOUHANDEAU

Après une scolarité dans le non moins chic lycée Janson-de-Sailly, il entre à 20 ans à l’Académie Ranson, école d’art privée de Montparnasse où enseignent Maurice Denis et Edouard Vuillard. Il s’y lie d’amitié avec d’autres jeunes artistes, la plupart russes, notamment Léonide Berman avec qui il part en Italie sur la trace des peintres du Quattrocento. A son retour, il adopte la pratique du Caravage qui peignait volets fermés, remplaçant la bougie par l’électricité. Il parfait son éducation artistique au musée du Louvre où il copie les maîtres. Il lit énormément, se forgeant une vaste culture qui nourrira sa brillante conversation et lui donnera les références pour répondre à toutes les commandes.

En 1926, il expose pour la première fois avec plusieurs de ses condisciples à la galerie Druet à Paris. Un même rejet de l’abstraction, le goût pour la figure humaine et un certain attrait pour la rêverie, leur vaut l’appellation de « néo-humanistes » ou « néo-romantiques », titre d’un ouvrage récent consacré à ce courant méconnu [1]. Le mouvement qui pousse le cubisme toujours plus loin, jusqu’au décoratif, très peu pour lui. « Je n’ai jamais pu m’intéresser au sort d’une guitare coupée en quatre », déclare-t-il dans une interview. « Le premier rescapé du modernisme », ainsi le désignera, émerveillé, Jean Cocteau, qui appréciait son retour à une forme de classicisme.

Un an plus tard, c’est seul qu’il expose. Le jeune Bérard est un peintre prometteur et remarqué. Gertrude Stein, la supportrice de l’art moderne, acquiert de ses oeuvres, à la grande consternation de Picasso qui méprise cette mouvance réactionnaire. Il présente aussi son travail à la galerie Jacques Bonjean, co-dirigée par Christian Dior avant que celui-ci ne se lance dans la mode. Mais les années passant, happé par une vie mondaine intense et d’autres activités artistiques plus rémunératrices, il délaisse sa carrière de peintre. Un gâchis selon beaucoup, voire, pour les plus sévères, une forme de prostitution. Une des raisons, sans doute aussi, de sa relative disparition des mémoires. A moins que son œuvre ait été volontairement « oubliée des histoires officielles » car inclassable, comme le déplorait Jean Clair. Christian Bérard avait lui-même un drôle de rapport à son art, souffrant de ne pas s’y adonner suffisamment mais retournant souvent ses toiles contre le mur de son atelier et refusant de les montrer.

L’exposition du Palais Lumière rend hommage à sa peinture, pour l’essentiel des portraits, de personnalités et d’ami·es. Ce n’est pas pour rien que l’écrivain Marcel Jouhandeau le qualifia de « peintre de l’Angoisse ». Il s’en dégage une certaine tristesse, une douce gravité… Bérard sait rendre l’intensité d’une présence, recherchant, avoue-t-il, le « malaise ». Ses autoportraits, nombreux, sont étranges. Dommage que le plus spectaculaire d’entre eux, Sur la plage (double autoportrait) (1933), n’ait pas été autorisé à faire le voyage depuis le MoMA de New York.

FAIRE LE VIDE SUR LA SCÈNE

1930 est l’année de l’entrée fracassante de Christian Bérard dans le domaine de la scénographie, où il va exceller. Il conçoit le décor de La Voix humaine de Cocteau, monologue théâtral créé à la Comédie-Française, et celui du ballet La Nuit joué en Angleterre, une chorégraphie de Serge Lifar sur une musique d’Henri Sauguet et un livret de Boris Kochno, ancien secrétaire (et amant) de Diaghilev et compagnon de vie du peintre. Bérard ne quittera plus le monde du théâtre. Son compagnonnage artistique avec Cocteau se poursuivra sur plusieurs pièces, et jusqu’au cinéma donc. Mais c’est avec le comédien et metteur en scène Louis Jouvet que la collaboration fut sans doute la plus riche : des classiques (Molière, Corneille), des créations, et non des moindres (Les Bonnes de Jean Genet, La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux…), le plus souvent au théâtre de l’Athénée devenu l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet où une petite salle, sous les combles, a été baptisée à son nom. C’est d’ailleurs quasi sur scène qu’il mourra le 12 février 1949, tombant inanimé au théâtre Marigny lors d’une installation de ses décors pour les Fourberies de Scapin. Cocteau lui dédiera l’année suivante le film Orphée et le musée national d’Art moderne lui consacrera une rétrospective qui partira ensuite en tournée aux Etats-Unis.

Bérard invente un style de décor qui participe à la mise en scène plus qu’elle ne l’accompagne. Il désencombre le plateau pour garder l’essentiel, son savoir familial d’architecte se révélant fondamental. « Ce que je préconise par-dessus tout, au théâtre, c’est le vide », écrit-il dans un rare texte théorique publié dans la presse. Pour une pièce, il imagine la façade d’un immeuble pour au final, ne garder que les fenêtres qu’il fait suspendre dans le vide ! Sauguet se souvient de « sa magique présence, faite de ce goût raffiné, de cette prodigieuse économie de moyens, stupéfiante d’une audace jamais égalée dans la fantaisie… » Bérard est le père du décor moderne de théâtre. Et du ballet, où il collaborera avec de grands chorégraphes, souvent à Monte-Carlo : Léonide Massine, George Balanchine, Roland Petit...

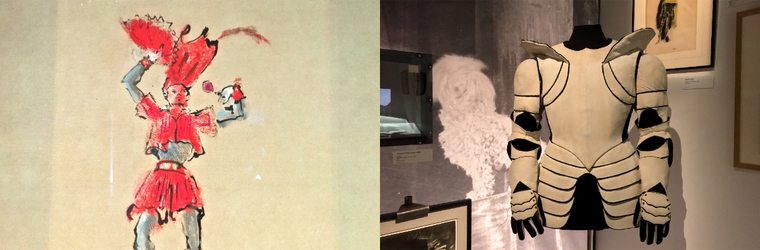

Son sens de la couleur, aussi, fait sensation, surtout dans les costumes qu’il conçoit pour la scène. Il en joue comme d’un vocabulaire, conscient de leur portée symbolique. Il puise dans sa grande culture historique, tout en se documentant énormément avant que ne jaillissent ses idées. Pour des pièces historiques, il ne fait pas dans la reconstitution mais réinterprète le passé en créateur… de mode. La frontière est mince d’ailleurs avec le milieu de la haute couture qui, souvent, réalise ses idées, notamment les ateliers de Robert Piguet. Quand on voit les costumes réalisés par Bérard pour Renaud et Armide de Cocteau en 1943 dont un habit inspiré d’une armure est exposé à Evian, on pense à la mode contemporaine, à Mugler ou Jean-Paul Gaultier.

DU THÉÂTRE DE LA MODE À LA DÉCORATION

De son vivant déjà, Bérard inspirait le monde de la couture, on le pillait même disait-on, et ce n’est pas son ami Christian Dior qui aurait nié qu’il aurait pu devenir lui aussi couturier, avec la facilité qu’il avait de concevoir un vêtement directement sur le modèle comme il l’avait prouvé plus d’une fois. Bérard contribuera au succès du lancement de la maison de couture de son ami de jeunesse, par la seule publicité orale qu’il lui fera. L’un de ses croquis de la façade Dior avenue Montaigne sera appliqué sur tout un tas de supports, du foulard à l’invitation, et c’est lui qui donna l’idée de tapisser de toile de Jouy la célèbre boutique. Il la fréquentera ensuite comme illustrateur pour la presse de mode, avec laquelle il collabore à partir de 1934, sollicité par les magazines américains Harper’s Bazaar puis Vogue.

Il croque les créations de Schiaparelli, Chanel (qu’il connait depuis longtemps), Rouff, Piguet... Il multiplie les Unes, là encore inventant une façon de rendre compte de cet art éphémère tout en mouvement, non pas de façon documentaire comme cela se faisait mais suggestif, en quelques traits, plaçant les mannequins dans un décor. De fait, ses dessins deviendront la matrice pour des jeunes rêvant à ce métier, comme Yves Saint Laurent qui, depuis Oran, le pastichera pour le collectionner plus tard. Les rédactions couraient après Bébé pour qu’il rende son travail à temps. Acculé, il s’exécutait en quelques secondes en « un extraordinaire feu d’artifice de talent et d’invention », se souvenait Edmonde Charles-Roux. Longtemps après sa mort, l’univers de la mode continuera de lui rendre hommage à travers des défilés, de Givenchy (1987) à John Galliano (2007). La mode l’amènera jusqu’au domaine de la publicité, où il concevra des visuels, notamment pour des parfums.

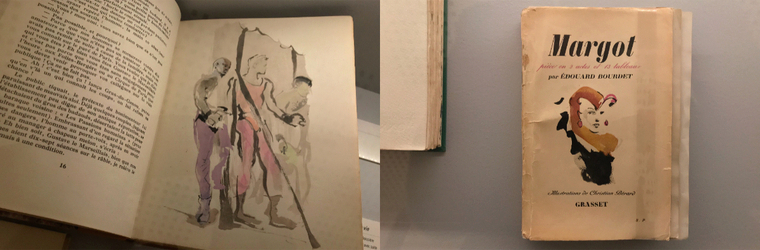

Bérard entrera définitivement dans l’Histoire de la mode, en supervisant, comme directeur artistique, l’événement d’après-guerre Le Théâtre de la mode, exposition itinérante de 200 modèles haute couture en taille réduite visant à promouvoir la profession. Partie du musée des Arts décoratifs, à Paris, où elle attirera 100 000 personnes, elle voyagera ensuite dans le monde entier, de New York à Barcelone, avec le même succès. A ce stade de l’exposition, on est étourdi par tant de créativité et une telle productivité, malgré la nonchalance qui émane du personnage. On découvre alors tout un autre pan de son oeuvre : la bibliophilie, domaine où il se distingue encore, illustrant nombre de livres, de Colette à Jean Genet, en passant par Cocteau, Rimbaud ou Julien Green.

Naturellement, il participe également à des projets de décoration, peignant fresques et paravents pour de riches ami·es, collabore avec le décorateur Jean-Michel Frank, apportant à son minimalisme des touches de couleurs et de fantaisie. Il conçoit pour lui des motifs de tapis et des meubles. En 1939, il décore, sur les Champs-Elysées, pour l’Institut Guerlain, une boutique en trompe-l’oeil comme s’il s’agissait d’un croquis, ensemble inscrit depuis 1991 à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Son goût des intérieurs commence par chez lui. Son appartement le plus emblématique qu’il partage avec son compagnon Boris Kochno au 2 rue Casimir-Delavigne près de l’Odéon (Paris 6), est confié à la décoratrice Louise Venard. Sa chambre tendue d’une toile rayée rose et rouge a été immortalisée, non seulement par des photos, mais aussi par le célèbre « portraitiste d’intérieurs » Alexandre Serebriakoff. On y voit des meubles de style que Bérard chinait chez les antiquaires. Place de l’Odéon, le couple a ses habitudes au restaurant La Méditerranée qui existe toujours… avec des fresques de Bérard.

SOCIABILITÉ GAY ET AMOURS LIBRES

L’amour et l’amitié ont une place importante dans le parcours de Bérard. Le couple qu’il forme avec Kochno est de toutes les fêtes, événements mondains et bals où Bérard adore se déguiser (même en Petit Chaperon rouge). Ils mènent leur carrière respective, tout en se retrouvant sur de nombreux projets. Leur modèle de couple n’a rien de conventionnel. Kochno loue à Bérard des meubles ( !), ils font manifestement chambre à part et forment un couple libre. « Sois sage, je t’en supplie. Sage. Pas trop d’aventures, pas trop de promenades », lui écrit Bérard, lors d’un de ses séjours lointains. On sent un très fort attachement entre eux. L’exposition présente un petit mot dessiné de Bérard adressé à son compagnon : « Je t’aime tant. Ton Bébé ». Il en fera son légataire universel.

Ils évoluent dans un cercle où certainement la sociabilité gay a son importance, la personnalité la plus emblématique de ce milieu étant évidemment Jean Cocteau qui rayonne avec ses amants successifs parmi lesquels Jean Marais, Jean Desbordes, Marcel Khill... Bérard se retrouve souvent en photo avec eux. L’ami musicien Henri Sauguet est en couple avec le peintre Jacques Dupont dont Bérard fait un très beau portrait. On ne compte plus les personnalités de leur entourage à l’homosexualité plus ou moins affichée : René Crevel, Christian Dior, Jean-Michel Frank, Pavel Tchelitchev, Julien Green, Marcel Jouhandeau, Jean Genet... Cependant, si, dans un cercle intime, leurs amours se vivent sans faux-semblant, il n’en est pas de même vis-à-vis de l’extérieur. La discrétion est de mise pour cette génération. Ainsi, Boris Kochno, dans un très beau texte hommage à son compagnon, parlera, quelques années avant sa mort, dans les années 1980, de leur « amitié » et de leur « cohabitation » [2].

Toujours est-il que certaines peintures de Bérard dégagent un homoérotisme certain. Un style qui a pu être dénoncé, non sans homophobie larvée. Dès la première exposition collective à laquelle Bérard participe, le critique André Warnod, tout en reconnaissant le talent de ces jeunes gens, y voit « une grâce souvent équivoque et efféminée ou plutôt émasculée » [3]. Une époque paradoxale où les milieux culturels permettent l’épanouissement d’une vie homosexuelle décomplexée qui, dans le même temps, est vilipendée par André Breton, le pape du Surréalisme : « J’accuse les pédérastes de proposer à la tolérance humaine un déficit mental et moral qui tend à s’ériger en système » [4].

BÉRARD TOUJOURS AU PURGATOIRE

Finalement, loin de se disperser, Bérard a imposé partout son style, sans jamais se renier. Déprécié peut-être parce que touche-à-tout, il préfigure, sans le savoir et non sans souffrance, l’artiste moderne de la seconde moitié du 20e siècle qui va éclore juste après lui. Clin d’oeil du destin, l’année où il disparaît, un certain Andrew Warhola s’installe à New York et commence à travailler comme illustrateur pour la presse de mode dont Harper’s Bazaar et Vogue. Gros consommateur de magazines, le futur Warhol devait inévitablement connaître la patte de Bérard.

S’ils ne se sont pas connus, ces deux artistes ont bien des points communs. N’hésitant pas à faire descendre le peintre de son piédestal, ils ont investi des domaines de l’art perçus comme commerciaux, manière de le démocratiser et d’abattre les frontières. On retrouve chez eux ce même goût de la figuration et du portrait, un sens innée de la couleur, une apparence de superficialité, un appétit de mondanité, d’ambiance gay-friendly, de fête... Ce que devait être, pour eux, la vie, façon aussi de repousser une angoisse existentielle prégnante. Un homme a perçu le lien invisible qui reliait ces deux êtres tourmentés qui ne laissaient rien paraître, c’est Yves Saint Laurent. Dans une interview des années 1990, celui-ci déclare : « J’ai la nostalgie des années 20. Maintenant ça ressemble au vide, au désert, à l’ennui... Où est Jouvet ? Où est Bérard ? Et, depuis que Warhol a disparu, qui l’a remplacé ? Qui, depuis qu’il nous a quittés, peut tendre à la société un miroir digne d’elle ? Oui, c’est ça : avec Bérard et Warhol, quelque chose d’essentiel est mort. Ils avaient la grâce, le génie, l’art de vivre » [5].

Depuis, Christian Bérard est-il sorti de son purgatoire ? Si l’exposition d’Evian va, en quelque sorte, se prolonger au Nouveau Musée National de Monaco qui doit, cet été, aborder la vie méditerranéenne de Bérard, aucun musée parisien contacté par les commissaires n’a accepté d’accueillir cette rétrospective de son oeuvre multiforme, enrichi d’une connaissance plus intime du personnage depuis la vente en 2017 à Drouot de souvenirs du couple Bérard-Kochno. Mille fois dommage. FIN

« CHRISTIAN BÉRARD, AU THÉÂTRE DE LA VIE »

« CHRISTIAN BÉRARD, AU THÉÂTRE DE LA VIE »

Exposition : 5 février 2022 - 22 mai 2022

Tarifs : 8€/6€

Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi et mardi 14h-18h)

Expo no photo, alors que l’oeuvre de Bérard est entrée dans le domaine public depuis 2019 !

Commissariat scientifique : Jean Pierre Pastori, biographe de Christian Bérard (« Christian Bérard, clochard magnifique », éd. Séguier, 2018)

Commissariat général : William Saadé, conservateur en chef honoraire du patrimoine.

Palais Lumière

Quai Charles Albert-Besson

74 500 Evian-les-Bains

www.palaislumiere.fr

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

« Christian Bérard (1902-1949), au théâtre de la vie »

Sous la direction de Jean-Pierre Pastori et William Saadé

25 x 30.5 cm, 232 pages, 240 illustrations

Silvana Editoriale, 2022, 34€

Conditions de visite :: 8 février 2022, sur invitation de l’agence Observatoire : train+ bateau+taxi, déjeuner, visite, catalogue.

[1] Patrick MAURIÈS, Néo-Romantiques. Un moment oublié de l’art moderne, 1926-1972, Paris, Flammarion, 2022.

[2] Boris Kochno, « Mes années avec Christian Bérard » in Christian Bérard, Boris Kochno, Jean Clair et Edmonde Charles-Roux, Herscher, Paris, 1987.

[3] Comoedia, 22.02.1926.

[4] André Breton, « Recherches sur la sexualité », La Révolution surréaliste, n°11, mars 1928.

[5] Cité dans : Sandro Cassati, « Yves Saint Laurent, l’enfant terrible », City, 2014.