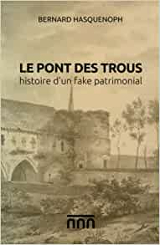

Notre enquête publiée ici en ligne en avril 2020 fait maintenant l’objet d’un livre paru à l’occasion de l’inauguration du nouveau pont des Trous les 15 & 16 avril 2023 à Tournai (Belgique). Disponible sur amazon.fr avec extrait consultable.

Comment a-t-on pu croire un seul instant qu’un quasi Etat, en l’occurrence la Région wallonne, pouvait détruire un monument du 13e siècle, unique en son genre, qui plus est classé, avec l’aval de l’Union européenne ?

Comment a-t-on pu croire un seul instant qu’un quasi Etat, en l’occurrence la Région wallonne, pouvait détruire un monument du 13e siècle, unique en son genre, qui plus est classé, avec l’aval de l’Union européenne ?

C’est pourtant ce qui s’est passé en 2019, entre France et Belgique, à propos du pont des Trous à Tournai, modifié pour faciliter la navigation entre canaux européens. La partie détruite datait en réalité du 20e siècle et avait déjà été dénoncée comme un faux dans les années 1940.

Retour sur une histoire rocambolesque qui mêle cafouillage politique, revendication identitaire, désinformation et fantasmes, avec en guest star Stéphane Bern.

Le patrimoine a aussi ses fake news...

Date de parution : 10/04/2023

ISBN : 979-8390701706

Nb. de pages : 74 pages

Dimensions : 12.85 x 19.84 x 0.43 cm

Editeur : Bernard Hasquenoph

Présentation : Broché

Illustration : Couleur

Poids : 132 g

Prix : 7,50 €

Merçi pour cet article qui a du vous demander pas mal de travail...Eh oui à Tournai , on continue de muséifier la ville et dans ce dossier, le kitch s’est invité une fois de plus par manque d’audace et de pensée d’un futur que pas mal de citoyens n’osent aborder...La ville a raté une fois de plus l’innovation grâce aux conservateurs de tous bords...la meilleure solution était de déconstruire pour ne rien faire au centre mais comme l’avouait Bastin , l’architecte en charge de la consultation, les Tournaisiens n’y sont pas prêt ...En attendant , cet ouvrage va couter un pont ...cher pour un objet transitionnel d’existence ...avant , il était oublié et peu fréquenté et actuellement plus personne n’en parle, n’y ne le côtoie ... la ville aura eu son adrénaline pendant quelques temps ...

Malheureusement votre analyse , bien que trés bien documentée et étofée, oublie de mesurer l’importance du symbole. Vous citez par exemple la destruction du pont à pont mais qui n’a aucune valeur sentimentale ou architecturale. Le pont des trous était l’emblème , le coeur, voire l’âme de la cité. Il lui attribuait un caractère, une essence. On peut discuter sur la valeur historique encore des heures et des heures mais il s’agissait bien d’un emblème. C’est comme la tour Eifel , qui n’est finalement qu’un pylone d’antenne comme on peut en construitre et desconstruire... mais la Tour Eifel c’est ce qui donne à Paris un symbole, un point unique d’intérêt. Nous voici en 2021, le symbole Pont des Trous est détruit. L’ouverture béante laisse de temps en temps passer des péniches porte-container. Ces bateaux (en grande majorité hollandais) donnent à Tournai l’allure d’une ville post-industrielle, une ville de passage insipide et triste... La ville a détruit son symbole et n’a absolument aucun retour (ni economique, ni autre), mis à part les nuissances... Certes il reste encore des atouts historiques à cette pauvre ville mais ils ne sont plus uniques et ne sont plus capable d’attribuer un caractère fédérateur comme le pouvait le Pont des Trous, c’était sa seule ressource vraie, unique, inimitable et non recopiable qui lui conférait un differentiel sérieux sur toutes les autres belles villes de la région... Cette démolition reste donc la plus garnde gageure patrimoniale de Belgique du XXI Siècle !