15.03.2022 l DANS LE CADRE d’une exploration de l’Ile de la Cité pour un projet plus global que j’espère mener à bien, après m’être intéressé à l’histoire et à la réception critique du parvis Notre-Dame, du marché aux fleurs et de l’Hôtel-Dieu, je me suis penché sur le Tribunal de Commerce. Au cours de mes recherches, j’ai découvert un aspect du monument peu connu, pour ne pas dire pas du tout : la commercialisation, dès l’origine, de plusieurs de ses espaces. Ce qu’on appellerait aujourd’hui sa marchandisation ou sa privatisation avec souvent une connotation négative, ou plus positivement sa valorisation par une mixité des usages devenue quasi la norme de nos jours en architecture, comme dans la capitale avec le concours Réinventer Paris. Chassé-croisé spatio-temporel qui nous mènera dans un second article vers d’autres monuments parisiens de la même époque, les théâtres de la place du Châtelet également « marchandisés ».

15.03.2022 l DANS LE CADRE d’une exploration de l’Ile de la Cité pour un projet plus global que j’espère mener à bien, après m’être intéressé à l’histoire et à la réception critique du parvis Notre-Dame, du marché aux fleurs et de l’Hôtel-Dieu, je me suis penché sur le Tribunal de Commerce. Au cours de mes recherches, j’ai découvert un aspect du monument peu connu, pour ne pas dire pas du tout : la commercialisation, dès l’origine, de plusieurs de ses espaces. Ce qu’on appellerait aujourd’hui sa marchandisation ou sa privatisation avec souvent une connotation négative, ou plus positivement sa valorisation par une mixité des usages devenue quasi la norme de nos jours en architecture, comme dans la capitale avec le concours Réinventer Paris. Chassé-croisé spatio-temporel qui nous mènera dans un second article vers d’autres monuments parisiens de la même époque, les théâtres de la place du Châtelet également « marchandisés ».

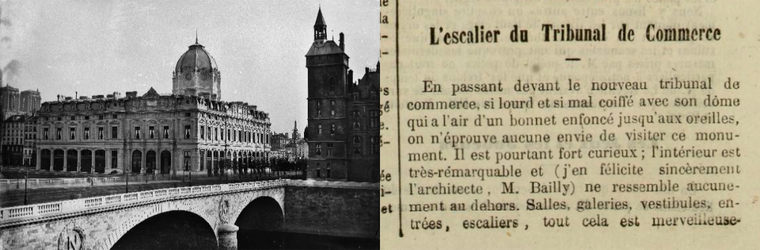

C’est entre 1860 et 1865 qu’est édifié le tribunal de commerce de la Seine, souvent affublé du titre de palais, à l’emplacement d’un théâtre, sans du tout chercher à s’intégrer à son environnement comme le rapporte Haussmann dans ses Mémoires. En effet, selon le souhait de Napoléon III, le préfet recommande à Antoine-Nicolas Bailly, architecte de la Ville à qui l’on doit la mairie du 4e arrondissement, « de ne s’inspirer en rien, pour ses façades, du style des parties conservées de l’ancien Châtelet réunies au Palais de Justice » tout proche. En revanche, Bailly est tenu de « prendre pour modèle » le Palais de la Loggia, à Brescia en Lombardie, que l’empereur considérait « comme un des chefs-d’oeuvre de la Renaissance » et qui lui rappelait sa campagne victorieuse d’Italie. « D’un style bien délicat et féminin pour qu’on le transporte à un Tribunal de commerce », essaya de plaider l’architecte [1] ! Idée également désapprouvée par son célèbre confrère Félix Duban, consulté comme rapporteur du Conseil général des bâtiments civils. En vain. Bailly dut s’exécuter pour qu’au final, Napoléon III, déçu par le résultat, lui fasse connaître une légère disgrâce.

Quant au dôme - élément absent de l’édifice modèle malgré les souvenirs de l’empereur -, il est largement décentré, uniquement pour être dans l’axe du nouveau boulevard de Sébastopol en regard de la Gare de l’Est, selon les règles urbanistiques haussmanniennes, obligeant l’architecte à adapter les volumes pour trouver un semblant d’équilibre. Fier de l’avoir choisi pour « cette oeuvre capitale », Haussmann lui rendit hommage dans ses souvenirs, louant « le talent avec lequel cet éminent artiste s’est acquitté de sa tâche difficile » [2]. Il sera bien le seul. Malgré tout, Bailly reçut une médaille de première classe à l’Exposition universelle de 1878 pour ce bâtiment [3]. César Daly, directeur de la très docte et influente Revue générale de l’architecture et des travaux publics jugea sévèrement l’idée : « Grâce à cette obligation d’une coupole, l’architecte se trouvait dans la singulière nécessité de créer par son plan même une raison d’être pour une forme architecturale prédéterminée, au lieu d’avoir à chercher la forme architecturale la plus propre à la fois à satisfaire aux besoins du programme et à en exprimer le caractère. L’histoire n’a jamais présenté de pareils renversements de l’ordre naturel des choses qu’aux époques de décadence » [4]. De fait, encore maintenant, le bâtiment apparaît comme incongru, autant par son aspect qu’à son emplacement, et il n’a jamais eu bonne presse.

Pas encore achevé, le nouveau tribunal reçoit bien quelques louanges, qui sonnent comme autant de formules de politesse. Le Monde illustré, plutôt favorable à l’empereur, juge en 1864 que « ses diverses parties s’harmonisent admirablement entre elles » [5]. Le journal satirique Le Charivari s’en moque déjà, parlant d’un édifice modelé « sur un moule à nougat de pâtissier arriéré » [6] ! Dès son inauguration, on s’attarde plus sur ses décors intérieurs, s’extasiant notamment sur son escalier monumental à double révolution, que sur son aspect extérieur. C’est le cas de Fulbert Dumonteilh qui, en 1866 dans La Petite Presse, avant de louer son intérieur « très remarquable », fustige durement son apparence : « En passant devant le nouveau tribunal de commerce, si lourd et si mal coiffé avec son dôme qui a l’air d’un bonnet enfoncé jusqu’aux oreilles, on n’éprouve aucune envie de visiter ce monument » [7]. L’image du « bonnet de coton » restera dans les esprits [8]. Victor Fournel dans son livre paru en 1865, Paris nouveau et Paris futur où l’auteur se définit comme « le cri plaintif et impuissant de Paris qui s’en va contre Paris qui vient », fustige ce dôme imposé à l’architecte « qui semble poussé comme une superfétation bizarre sur le toit de cet édifice juridique », « cet ornement postiche, plaqué après coup sur un monument qui n’en avait que faire » [9].

Dans le Mois artistique, Jules Cousin, futur créateur de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, se gausse aussi, qualifiant l’aspect général de l’édifice de « discordant, pâteux, pénible » [10]. Son jugement est sans appel : « Ce dôme mal rattaché, encore plus mal motivé, écrase la façade au lieu de l’exhausser. Les proportions sont mauvaises, les ouvertures du rez-de-chaussée trop hautes, celles du premier étage trop baissées... ». Ailleurs, il en parle comme d’un « monument très contesté - et il faut bien l’avouer - très contestable, pastiche de la Renaissance auquel manquent précisément les qualités maîtresses de la Renaissance : l’élégance des lignes et l’harmonie des proportions (...) coiffé d’un dôme ridicule qui a l’air d’une énorme loupe accidentellement poussée sur son crâne » [11]. Une réprobation partagée durant des décennies par les défenseurs du patrimoine parisien.

En 1910, l’intransigeant André Hallays écrit : « L’édifice est manqué, le dôme ridicule et la perspective abominable » [12]. Pas mieux pour l’amoureux du Vieux Paris et directeur du musée Carnavalet, Georges Cain, qui le qualifie de « disgracieux et lourd » [13]. Quant à Louis Bonnier, architecte de la Ville de Paris, il décrit en 1917 son dôme en terme plus diplomatique, comme surgissant « au-dessus des toitures d’une façon assez inattendue » [14]. En 1976 encore, Georges Pillement, dans un chapitre revisité de son ouvrage remarqué Destruction de Paris publié en 1941, range le tribunal parmi les « lourds bâtiments administratifs » de l’île de la Cité, fustigeant ses espaces « mal éclairés, mal distribués, singeant avec lourdeur les palais de la Renaissance baroque » [15].

Puis, comme souvent, l’habitude faisant son effet, le temps amène l’indulgence. En 1992, la conservatrice du patrimoine Marie-Laure Crosnier Leconte, alors responsable de la documentation en architecture du musée d’Orsay, plaint ce « pauvre architecte [qui], outre les complications de plan dans lesquelles il s’est empêtré, n’a pas su ou pas pu, valoriser un monument pourtant libéré de toute mitoyenneté et jouissant d’une situation privilégiée » [16]. En 2003, dans un ouvrage sur le quartier Notre-Dame, le chartiste Fabien Oppermann en vient à évoquer, malgré les maladresses, « un bâtiment finalement assez gai, à la décoration et à l’architecture savamment souriantes, aux couleurs qui contrastent nettement avec son voisin le Palais de justice » [17]. Et, en 2019, Didier Rykner le qualifie même de « magnifique édifice » [18]. Cependant, le bâtiment, protégé tardivement comme on le verra et bien que peu ancien, ne nous est pas parvenu tel qu’à l’origine.

UN PROGRAMME PUBLIC-PRIVÉ ORIGINAL

En 2016, le rapport de la Mission Ile-de-la-Cité chargée par le Président de la République François Hollande de réfléchir à une revivification du quartier, suggérait de « recréer les arcades originelles ceinturant le bâtiment et permettre l’implantation de services ou activités ouvertes au public » [19]. Pour les rapporteurs, Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux (CMN) et l’architecte Dominique Perrault, ramener de la vie sur l’île de la Cité passait par la réintroduction, outre de logements, de commerces et de services. Bien que ce soit le b.a.-ba de l’urbanisme depuis des temps immémoriaux, ce fut aussitôt interprété par les réfractaires au projet comme une menace de marchandisation de l’île. Une critique d’autant plus injustifiée ici, qu’il s’agissait de revenir à un état antérieur car ces arcades abritaient dès le départ des locaux commerciaux, ce que la mémoire collective a effacé comme si cela ne correspondait pas à l’image que l’on se fait aujourd’hui de la dignité d’un monument. Au point que les livres consacrés au Paris haussmannien ignorent généralement cet aspect du bâtiment, excepté de rares ouvrages comme celui publié pour les 150 ans de l’édifice qui y consacre un maigre paragraphe [20].

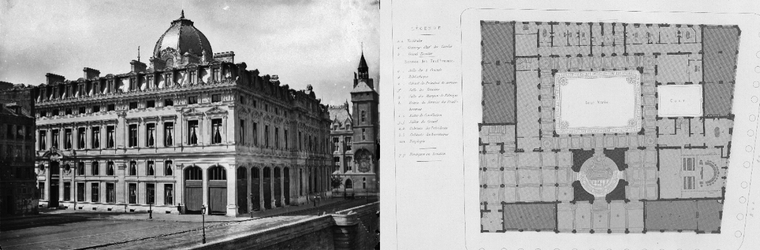

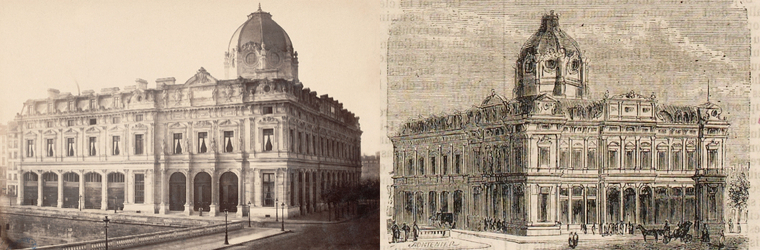

Sur le plan d’origine ci-dessus reproduit dans la Revue générale de l’architecture et des travaux publics (1865, n°6, agrandissable ici), on remarque quatre zones grisées aux quatre coins du bâtiment, légendées « Boutiques en location ». Dans le texte qui l’accompagne, César Daly précise que le programme imposé à l’architecte demandait « que des boutiques à location occupassent les parties du rez-de-chaussée qui ne seraient pas indispensables aux services généraux ». Elles se distinguaient en façade par des arcs surbaissés, apportant une fonction correctrice au dôme décentré à en croire un autre journaliste qui rendit compte du chantier : « Il fallait donc tricher, comme on dit, afin de cacher cette énormité. L’artiste s’en est tiré en divisant sa façade en deux parties bien distinctes, l’une, celle qui est dans l’axe du boulevard [de Sébastopol], ayant le cachet monumental, et que domine le dôme en question, et l’autre, composée de boutiques qui dissimulent le prolongement du palais. » [21]. On le comprend grâce à la photographie ci-dessous à gauche, qui date d’avant l’occupation des boutiques.

Bien que moins majestueuse que celle du quai, la façade principale était cependant celle donnant sur le boulevard du Palais, comme le confirme Haussmann lui-même ainsi que Félix Narjoux, autre spécialiste de l’architecture parisienne de cette époque, tel que l’illustre le dessin ci-dessus à droite [22]. Une longue et discrète inscription « Tribunal de Commerce de la Seine » barrant sa façade de ce côté-là l’indique toujours. Sur le plan, on remarque les trois entrées originelles de l’édifice : celle côté Seine (la seule subsistante) ; la principale donc, côté Palais de Justice ; la troisième, côté marché aux fleurs pour accéder au Conseil de prud’hommes qui quitta l’édifice en 1980. Il y demeure un fronton.

Si l’architecte a utilisé les boutiques pour corriger visuellement son édifice, elles correspondaient avant tout à l’instauration d’un modèle économique original, sorte de partenariat public-privé novateur, déjà éprouvé pour les théâtres de la place du Châtelet, justement critiqués pour cela lors de leur ouverture en 1862. En ce qui concerne le Tribunal de Commerce, il ne semble pas que cela ait choqué particulièrement. Le fait est à peine signalé dans la presse tandis qu’Haussmann, dans ses Mémoires, n’en parle même pas, contrairement aux théâtres. Cependant, lors d’une séance du Conseil des bâtiments civils en 1860, Félix Duban s’était montré circonspect sur l’idée. Il avait rapporté les arguments du préfet, qui n’auraient pas été seulement d’ordre économique : « Les boutiques qui font l’animation et l’ornement de nos voies publiques ayant disparu, par suite de la démolition de la rue de la Barillerie, il importe de compenser par le luxe et l’éclat de nouvelles boutiques, la sévérité de la façade du Palais de Justice » [23].

Ce à quoi Duban avait répondu, mettant en avant la « dignité » du monument : « S’il nous est permis d’émettre à ce sujet notre humble opinion, laissant même de côté l’argument sans réplique à nos yeux, d’un danger incessant pour les établissements publics et celui du trouble qu’apportent ces boutiques dans leurs dispositions intérieures, nous essaierons d’objecter qu’un édifice public, de quelqu’ordre qu’il soit, revêtu du caractère propre et déterminé de sa destination, peut concourir autant que les boutiques, à l’ornement de nos voies publiques ; que l’animation que ces boutiques procurent compense mal, à nos yeux, l’absence de la dignité et de la convenance que réclame un édifice où s’assemblent des citoyens dans un autre but que celui de vendre ou d’acheter et qu’enfin, en ce qui touche l’éclairage et par conséquent la sécurité et le bel aspect des voies publiques, l’administration municipale peut par des foyers multipliés et permanents, suppléer aux intermittences d’animation et d’obscurité que créent, le soir dans les rues, l’éclairage et la clôture des boutiques. » Haussmann était passé outre son avis.

« MAGASINS, SOUS-SOL ET ENTRE-SOL À LOUER »

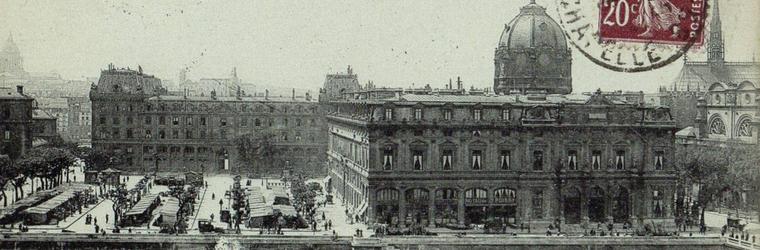

En avril 1865, le département de la Seine mit en location 16 boutiques « faisant partie du nouveau palais du tribunal de commerce de Paris », correspondant grosso modo aux arcades [24]. Elles comprenaient un sous-sol, un rez-de-chaussée et un entre-sol. Les baux étaient généralement de 18 ans [25]. Sur une photographie datant des années 1865-1870, on distingue bien en zoomant une pancarte « Magasins sous-sol et entre-sol à louer » sur les arcades côté Seine.

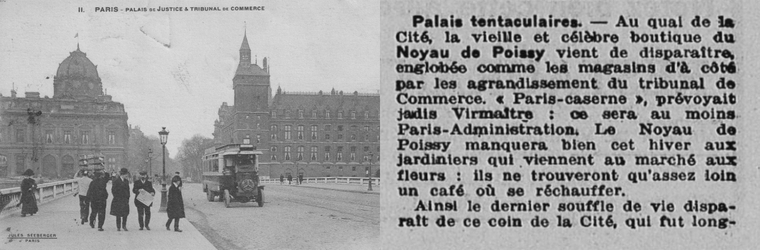

Contrairement à certaines gravures donnant une image idéalisée du Tribunal de Commerce, c’est-à-dire sans boutiques, sur les cartes postales anciennes (qui datent en général d’après 1900), on remarque quai de la Corse la présence d’une biscuiterie (Brateau) et d’un restaurant (Noyau de Poissy), ainsi qu’un café d’angle côté préfecture. appelé un temps Café du Marché-aux-fleurs. Des types de commerces signalés dès 1870 par l’annuaire Didot-Bottin, avec une boutique de matériel de jardinerie qui disparut ensuite [26]. La maison Georges Brateau initialement Anthoine était une biscuiterie réputée, revendiquant d’exister depuis 1810, vendant biscuits, pains d’épices, macarons etc. On en trouve des chromos publicitaires sur les sites de vente en ligne. Les arcades côté boulevard du Palais abritaient un bureau de poste, déjà signalé en 1886. Il n’y a que la surface commerciale à l’angle du boulevard du Palais et de la rue de Lutèce (ex-rue de Constantine) dont on ignore l’usage, si elle en eut une.

Le Noyau de Poissy était une institution. Peut-être même était-il antérieur à l’édification du Tribunal de commerce [27]. On y croisait, raconte l’écrivain Charles Fegdal, « des plaideurs de tous poils et de tous acabits, des avocats, des avoués, des huissiers, des juges, cent types divers et, parfois, amusants à observer, tout en mangeant des plats simples et de bonne façon » [28]. Assez significatif pour que la presse le rapporte, des prisonniers de marque de la Conciergerie en attente de procès se faisaient même livrer des plats depuis ce restaurant [29]. Le lieu servait aussi pour des réunions syndicales, de consultations clandestines pour les gens de maison ce qui déplaisait fortement au Conseil de l’Ordre des avocats, et même de salle de répétition pour un orchestre le dimanche matin.

Si la persistance de boutiques au pourtour du Tribunal de Commerce fut le signe d’un succès certain auprès de la clientèle durant des décennies, les trois juridictions qu’il abritait (tribunal de commerce, conseil de préfecture, conseil des prud’hommes) s’y sentaient de plus en plus à l’étroit. Du fait de nouvelles attributions dévolues par la loi, les aménagements internes ne suffisaient plus. Au début du 20e siècle, on commença à chercher activement des solutions, lorgnant naturellement sur les boutiques. Il fallut cependant près de 30 ans, plusieurs mémoires administratifs et une dizaine de projets d’aménagement conçus par l’architecte en chef du département de la Seine, Albert Tournaire, pour que cela aboutisse [30].

« LE DERNIER SOUFFLE DE VIE DISPARAÎT DE CE COIN DE LA CITÉ »

En 1923, un programme d’agrandissement reçut enfin l’assentiment de l’Administration. Il ferait gagner plus de 2000 m² grâce au transfert des archives dans les sous-sols (drôle d’idée pour un bâtiment en bord de Seine), à la ré-attribution d’espaces et à la construction d’excroissances. En mai, le préfet est autorisé, juridiquement, « à reprendre possession des boutiques » [31]. Lesquelles ? « Les boutiques et logements loués à des particuliers, au rez-de-chaussée et à l’entre-sol sur le quai de la Cité et sur la rue Aubé ; le bureau de poste seul restera », précise-t-on plus tard [32]. On apprend que sont également concernés « des locaux précédemment occupés à l’entresol, au premier étage et au deuxième étage par des agences d’architecture », dont on ignorait l’existence. Il s’agit sans doute du Service d’architecture du département localisé à cette adresse dans des guides [33]. Par décret du 26 mai 1925, les travaux de transformation du tribunal de Commerce déclarés d’utilité publique, le préfet autorise l’expropriation des « locataires des locaux loués à l’usage de boutiques et dépendances » [34].

Fin 1927, la biscuiterie Brateau disparut et moins d’un an plus tard, c’est au tour du restaurant de fermer, marquant la fin d’une époque selon ce chroniqueur déjà nostalgique : « Au quai de la Cité, la vieille et célèbre boutique du Noyau de Poissy vient de disparaître, englobée comme les magasins d’à-côté par les agrandissements du tribunal de Commerce. Paris-caserne, prévoyait jadis Virmaître : ce sera au moins Paris-Administration. Le Noyau de Poissy manquera bien cet hiver aux jardiniers qui viennent au marché aux fleurs : ils ne trouveront qu’assez loin un café où se réchauffer. Ainsi le dernier souffle de vie disparaît de ce coin de la Cité qui fut longtemps un des plus animés de Paris... » [35]. Sans doute, ferma à la même période le café situé à l’angle des rues Aubé et de Lutèce, seul autre commerce évoqué par l’Administration. Cette mixité des usages aura duré tout de même plus de 60 ans.

Le bureau de poste, ayant échappé au réaménagement, perdura jusqu’en décembre 2017 ! Fermé à cause de sa trop faible fréquentation, obligeant les quelques habitant·es de l’île à traverser la Seine jusqu’au bureau de poste de l’Hôtel de Ville, l’espace a été depuis transformé en accueil de jour pour personnes demandeuses d’asile ou réfugiées, géré par l’association France Horizon [36].

UNE PARTIE DU PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS

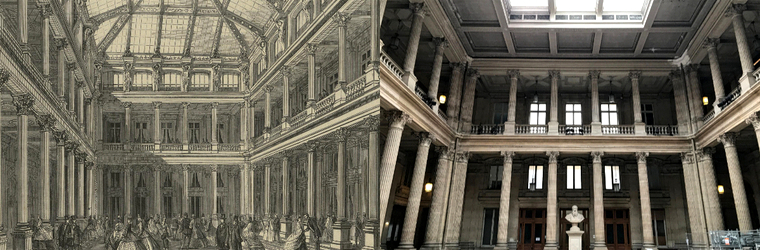

En 1928, la disparition des boutiques entraîna le remodelage des façades du tribunal. Quai de la Corse, les hautes arcades laissèrent place à des fenêtres, déséquilibrant un peu plus visuellement l’édifice. De mêmes que celles à l’angle des rues Aubé et de Lutèce. Celles du boulevard du Palais furent conservées, le local gardant un usage différencié. L’entrée principale fut transférée sur le quai, celle que l’on connaît aujourd’hui. A l’intérieur aussi, il y eut des modifications. On pensa construire des bureaux sur deux étages dans le vestibule d’entrée côté boulevard du Palais, ne laissant qu’un couloir pour accéder au grand escalier. Une idée vite abandonnée, peu au goût d’un Louis Bonnier jugeant « regrettable la disparition du vestibule qui, sans pouvoir être considéré comme un chef d’oeuvre, caractérise bien et complètement l’architecture du second Empire », comme le rapportait la Commission du Vieux Paris qui, consultée, exprima pareillement « le regret de voir dénaturer un monument qui, sans être très ancien, fait incontestablement partie du patrimoine historique de la Ville de Paris » [37]. Finalement, on créa des bureaux à l’entresol, au-dessus du vestibule dont le décor aurait entièrement disparu, « de la mosaïque au sol aux coffrages du plafond » [38].

Cette même commission n’apprécia guère d’apprendre en octobre 1923 qu’au cours de travaux pour l’installation d’une chaufferie en sous-sol du tribunal, des « fouilles importantes » avaient été pratiquées sans qu’elle soit prévenue [39]. Un coup de l’Architecte en chef du département Tournaire ! Le préfet, saisi, rappela à l’ordre l’intéressé qui répondit un mois plus tard, de manière assez désinvolte, que ce qui avait été mis à jour était sans intérêt (des bases de murs, certains gallo-romains !) mais avait fait l’objet d’un « relevé précis » pour la commission [40]. « J’ajoute qu’aucune poterie, aucune monnaie, aucun objet quelconque n’a été trouvé que quelques ossements déjà déplacés et déposés en tas », précisa-t-il.

Pour fournir de l’espace aux Prud’hommes, il fut ensuite envisagé de construire un bâtiment dans la cour même du palais appelée parfois atrium, « inutilisable et inutilisé, en raison de sa couverture de verre particulièrement instable et dangereuse » [41]. Un lieu pourtant prestigieux qui avait accueilli de grands bals. Pire, on pensa détruire le grand escalier d’honneur, tant admiré lors de l’ouverture du bâtiment, devenu une gêne semble-t-il, pour être remplacé par « une double vis Saint-Gilles ». On renonça à ces projets, se « contentant » de supprimer la verrière de la cour, de construire un étage supplémentaire de bureaux et un plafond ajouré au-dessus des colonnes remplacé lui-même en 1965 par une structure plus légère. Ces travaux, effectués en 1934, auraient fait disparaître les 24 cariatides féminines soutenant la verrière et sculptées par Albert-Ernest Carrier-Belleuse [42].

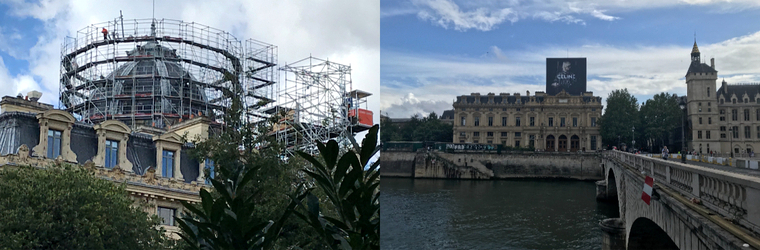

Aujourd’hui, pour l’institution devenue propriété de l’Etat, la remise en exploitation des arcades, tel que le suggéraient Philippe Bélaval et Dominique Perrault dans leur rapport, n’est pas d’actualité. Il y a plus urgent. De graves désordres ont été constatés sur le dôme : « Des défauts d’étanchéité des couvertures et des dispositions de récupération des eaux pluviales (...) ont entraîné de lourdes dégradations sur les décors intérieurs en staff et sur les peintures sur toiles marouflées [de Félix Jobbé-Duval], nécessitant la mise en place d’un filet de protection intérieur afin d’éviter toute chute d’élément sur le public » [43]. Le 8 novembre 2018, était délivré un permis de construire en vue de la restauration du dôme, intérieur et extérieur, ainsi que du grand escalier d’honneur avec ses décors. Travaux confiés à l’agence Perrot & Richard Architectes et financés par le ministère de la Justice.

Moins de 3 semaines plus tôt, le bâtiment se retrouvait inscrit, en totalité, au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de Paris, celui-ci considérant que le palais « présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, avec, notamment, son décor peint et sculpté, son escalier monumental et son dôme décentré, placé dans la perspective de la gare de l’Est et qu’à ce titre, il constitue un des édifices emblématiques de l’architecture administrative et de l’urbanisme parisien sous le Second Empire » [44].

Comment expliquer cette concomitance de dates et ce soudain intérêt, si ce n’est pour pouvoir profiter du dispositif des bâches publicitaires réservé aux seuls monuments protégés avec l’autorisation de la même instance ? C’est le plus plausible, d’autant que la restauration se situe à un endroit ultra visible, au coeur du Paris historique, et que le ministère de la Justice est adepte de la pratique. Depuis le lancement des travaux en 2020, les publicités s’enchaînent sur le dôme pour une livraison prévue en avril 2022, l’échafaudage extérieur ayant même été rehaussé de 8 mètres à cette seule fin, selon un site spécialisé [45].

UNE PASSERELLE AÉRIENNE ENTRE LES DEUX PALAIS

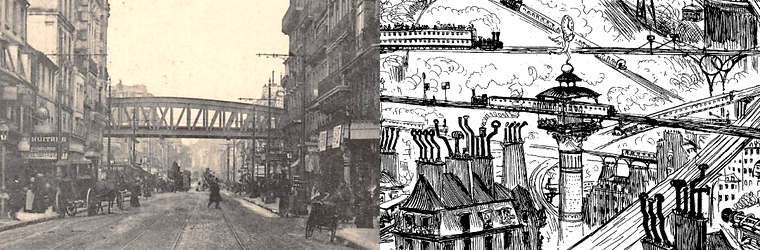

Dans les années 1900, une autre idée d’aménagement, qui aurait radicalement changé la physionomie du boulevard du Palais, avait agité les esprits : construire une passerelle métallique aérienne entre le Palais de Justice et le Tribunal de Commerce, reliant leurs deux salles des Pas-perdus ! Il avait été envisagé auparavant de creuser un souterrain entre les deux bâtiments mais il aurait fallu aller très profond. Un projet encore plus fou avait été imaginé : « Etablir une communication intermittente entre les deux palais, au moyen d’un wagonnet traversant la voie publique, en l’air, sur des rails »... [46]

Officiellement, il était question de faciliter la circulation entre les deux institutions amenées à juger parfois les mêmes affaires, leur personnel amenés à devoir consulter leurs documentations respectives [47]. La presse rapportait qu’il s’agissait en réalité d’une offensive de la corporation des avocats souhaitant supplanter la fonction des agréés du tribunal de commerce, afin qu’ils puissent « traverser, à pied sec, en robe et sans attirer des regards irrévérencieux », en évitant d’être vus « jupes retroussées, le parapluie à la main, pataugeant sur le macadam du boulevard », comme le rapportait goguenard en 1898 un journaliste du Radical [48]. L’un de ses confrères leur suggérait de supprimer leur « robe ridicule » et leur « toque grostesque » : « Quand vous serez vêtus comme tout le monde, vous pourrez traverser les rues sans risquer les sourires moqueurs de la foule et sans exposer vos jupes aux fâcheuses intempéries » [49].

Le département de la Seine démentait à demi mot cette version, refusant « de ne voir dans la réunion des deux palais qu’une lutte de clientèle entre avocats et agréés », affirmant que cela permettrait « à tous de passer d’un Palais à l’autre, sans être obligés d’accomplir un trajet relativement long et de traverser par tous les temps, souvent avec des serviettes bourrées de papiers, une voie large et très fréquentée » [50]. Mais dans le même temps, il reconnaissait que le Conseil de l’ordre des avocats de la Cour d’appel se proposait de financer les travaux exécutés par son propre architecte.

Porteur du projet, le conseiller général et avocat de métier Jules Auffray (pour l’anecdote, grand-père du chanteur Hugues Auffray) assurait que cela ne détruirait aucune perspective. Consultée en avril 1901, la jeune Commission du Vieux Paris créée quatre ans plus tôt n’était pas de cet avis [51]. L’un de ses membres, le peintre académique Edouard Detaille, jugeait « inutile d’insister sur l’effet déplorable que produirait ce pont, qui viendrait ainsi dénaturer un des coins les plus curieux de Paris et nuire aux deux monuments qu’il serait chargé de relier ». Un conseiller, lui-même avocat, bien que trouvant utile la passerelle, reconnaissait que cela « ferait le plus mauvais effet au point de vue de l’esthétique ».

D’autre part, la commission craignait de voir ensuite « surgir une foule de demandes émanant d’administration et d’établissements privés », alors que « la Ville refuse même l’établissement de fils télégrahiques », rappelait son président. Et effectivement, quelques mois plus tard, une autre passerelle allait faire débat, demandée par Ernest Cognacq, propriétaire de la Samaritaine, pour relier deux de ses magasins rue de la Monnaie. Les membres se souvenaient aussi sans doute la crainte de dénaturation du paysage parisien qu’avaient soulevé vingt ans plus tôt des projets de métro aérien, si bien illustrée par Albert Robida. La passerelle du boulevard du Palais reçut donc un avis négatif de la Commission du Vieux Paris.

Jules Auffray ne s’avoua pas pour autant vaincu et demanda à être entendu par la commission. Il plaida sa cause curieusement, affirmant que « s’il croyait un seul instant que son projet dût nuire en quoi que ce soit à [l’esthétique de la Ville], il le retirerait immédiatement » [52]. La perspective, selon lui, ne serait pas gâchée sur le boulevard du Palais puisque l’on ne voyait pas la place du Châtelet depuis la place Saint-Michel et vice versa. « Au lieu de détruire une perspective qui n’existe pas, on en créerait donc une », asséna-t-il, sans convaincre personne. Au contraire, il réussit à braquer la commission en lui faisant la leçon sur ses prérogatives et se couvrit de ridicule en affirmant qu’il était possible de faire une « passerelle artistique », prenant pour exemple... le pont des Soupirs et le pont du Rialto à Venise. Un conseiller, habitué aux traits d’humour, répondit « qu’il ne resterait plus alors qu’à creuser une lagune à la place du boulevard du Palais », ce qui fut repris par la presse.

En conclusion, la commission du Vieux Paris maintint son premier avis, « écartant le principe d’une passerelle, quelle qu’elle soit ». Le département abandonna l’idée, à la satisfaction rétrospective du défenseur du patrimoine Georges Pillement qui, soixante-dix ans plus tard, tremblait encore à l’idée de ce projet « aberrant », saluant pour une fois la position de la commission qu’il considérait dans ses premières années « inutile », tout juste bonne « à entériner les démolitions » [53]. En 1907, on parla à nouveau de creuser un souterrain entre le Palais de Justice et le Tribunal de Commerce pour finalement profiter du chantier du métro de la ligne 4 dont l’accès se faisait par le marché aux fleurs. Livrée en 1910, la station Cité disposait d’une galerie souterraine reliée au Palais de Justice, débouchant dans la cour de Mai, en passant par le Tribunal de Commerce.