19.08.2016 | SEXE, GENRE ET TRADITION. C’est ma vision partiale et partielle de quatre expositions visitées du Festival Normandie Impressionniste qui se déroule jusque fin septembre, et au-delà pour certaines d’entre elles : « Scènes de la vie impressionniste - Manet, Renoir, Monet, Morisot... » au musée des Beaux-Arts de Rouen ; « Etre jeune au temps des impressionnistes, 1860 -1920 » au musée Eugène-Boudin d’Honfleur qui a choisi de confronter les impressionnistes aux peintres académiques de leur temps ; « Eugène Boudin, l’atelier de la lumière » au musée d’Art moderne du Havre qui s’échappe du thème imposé. Enfin, à Giverny, le musée des impressionnismes présente « Sorolla, un peintre espagnol à Paris » qui, s’il partageait avec les impressionnistes le goût pour la lumière et une liberté de touche, n’en parla pas moins d’eux comme d’une « invasion de fainéants » [1]. Plutôt que de présenter ces expositions linéairement, ce que des personnes plus qualifiées savent faire, j’ai préféré butiner, l’oeil accroché par tel et tel tableau et l’esprit frappé par les questions liées aux moeurs inhérentes sans doute à la thématique générale du portrait. C’est l’avantage inconvénient des voyages de presse [2]. Visiter en coup de vent une exposition - disons, dans un temps toujours trop court - ne vous en laisse que quelques flashs, pour le coup des impressions.

19.08.2016 | SEXE, GENRE ET TRADITION. C’est ma vision partiale et partielle de quatre expositions visitées du Festival Normandie Impressionniste qui se déroule jusque fin septembre, et au-delà pour certaines d’entre elles : « Scènes de la vie impressionniste - Manet, Renoir, Monet, Morisot... » au musée des Beaux-Arts de Rouen ; « Etre jeune au temps des impressionnistes, 1860 -1920 » au musée Eugène-Boudin d’Honfleur qui a choisi de confronter les impressionnistes aux peintres académiques de leur temps ; « Eugène Boudin, l’atelier de la lumière » au musée d’Art moderne du Havre qui s’échappe du thème imposé. Enfin, à Giverny, le musée des impressionnismes présente « Sorolla, un peintre espagnol à Paris » qui, s’il partageait avec les impressionnistes le goût pour la lumière et une liberté de touche, n’en parla pas moins d’eux comme d’une « invasion de fainéants » [1]. Plutôt que de présenter ces expositions linéairement, ce que des personnes plus qualifiées savent faire, j’ai préféré butiner, l’oeil accroché par tel et tel tableau et l’esprit frappé par les questions liées aux moeurs inhérentes sans doute à la thématique générale du portrait. C’est l’avantage inconvénient des voyages de presse [2]. Visiter en coup de vent une exposition - disons, dans un temps toujours trop court - ne vous en laisse que quelques flashs, pour le coup des impressions.

Les impressionnistes ont trouvé dans le thème de l’enfance matière à peindre. Puisant leur inspiration dans le quotidien, ils cherchent à saisir le naturel de leur progéniture choyée, donnant à l’individu-enfant une place révélatrice de l’évolution de la société. Pour autant, ils en donnent une vision idéalisée, détachée des contingences matérielles, finalement plutôt bourgeoise comme chez Renoir (Ill.1). A rebours de peintres plus académiques qui, à la même époque, dénoncent la condition dramatique des petits pauvres, comme le fait Fernand Pelez dans sa toile Martyr ou le petit marchand de violettes (Ill.2) présentée à Honfleur. Ce qui fait dire au musée Eugène-Boudin que « révolution picturale ne signifie pas révolution sociale ». Il faut dire aussi qu’à leur décharge, cette production intime des impressionnistes était réservée à la sphère privée, et rarement destinée à être exposée en public.

GENRE INDÉTERMINÉ

Plusieurs portraits enfantins de ces expositions rappellent qu’autrefois, en Europe - jusqu’à la Première Guerre mondiale -, les garçons étaient vêtus en fille jusqu’à l’âge d’environ sept ans. Ce qui nous semble, de nos jours, très étrange. Qu’auraient à en dire les opposants à la théorie du genre qui suscite de si vifs débats ? Ca n’a pas eu l’air, en tout cas, d’entraver la « virilité » de nos mâles ancêtres. De cette robe qu’on leur faisait porter, certains spécialistes parlent plutôt de vêtement unisexe qui trouverait sa justification dans une gestion facilitée de la propreté. Explication partiellement convaincante quand la coiffure, les accessoires féminins rendent souvent impossible l’identification masculine de l’individu représenté.

Ainsi, au musée des Beaux-Arts de Rouen, le portrait en buste peint par le père du jeune Jean Renoir, le futur cinéaste (Ill.3). Il y parait en robe rose à collerette, ruban noué dans les cheveux. Comme celui de Félix, fils de Camille Pissaro, « en jupe » indique le titre de l’oeuvre (Ill.4). On sait que Jean Renoir souffrait de ses cheveux « qu’il fut contraint de porter longs très tardivement » [3]. Quant à Félix qui semble puni, son attifement étonne à un âge si avancé, entre huit neuf ans. En réalité, dans un jeu assez pervers, son père l’aurait peint sous l’apparence de sa soeur décédée huit ans auparavant, comme pour la faire revivre. Sans savoir que Félix disparaitrait à son tour prématurément.

Plus enjouée, vue au musée des Impressionnismes de Giverny, l’esquisse ravissante peinte par Sorolla de son fils Joaquín, bambin endormi vêtu d’une robe rose aux manches courtes gonflantes (Ill.5). Croquis parmi d’autres que le peintre espagnol aimait, en virtuose, réaliser en quelques coups de pinceaux. Enfin, au musée Eugène-Boudin, on tombe en arrêt devant le portrait du jeune Paul de Nesmond par Edouard Toudouze (Ill.6) [4]. L’enfant aristocrate pose, figé, en mini Louis XIV, le visage fardé, cheveux longs et robe courte rehaussée de dentelles. Outre la pose, l’apparence féminine est contredite par des accessoires plus masculins : large ceinture de cuir et chapeau de cavalier à plume. Ce qui pourrait passer pour un déguisement androgyne symboliserait la transition vers l’âge de raison du garçonnet, objet même de la commande du tableau.

SANS EXISTENCE

La place de l’enfant dans la société de la fin du XIXe siècle n’est cependant pas toujours enviable, quand on va jusqu’à nier son existence. C’est le thème d’une oeuvre troublante de Joseph-Edouard Dantan exposée à Honfleur. Le sujet, dramatique, est celui de l’enterrement d’un enfant (Ill.7). Pourtant, la scène est bucolique. Dans le cimetière qui ressemble à un jardin fleuri, on voit un groupe de bambins venu se recueillir sur la tombe de celui qu’on suppose être leur parent ou ami, en compagnie du bedeau, seul adulte de la scène. Et pour cause, comme l’indique le sous-titre de l’oeuvre : « A Villerville, lorsqu’un enfant meurt au-dessous de sept ans les parents ne l’accompagnent pas au cimetière ». Quelle pouvait être la raison d’une si cruelle coutume ? Une façon de se préserver d’une trop forte mortalité enfantine ?

Le monde artistique, avant-garde des moeurs ? Derrière une façade souvent bourgeoise, dans leur vie intime, les impressionnistes ont bousculé les codes et transgressé les frontières sociales, de manière plus ou moins assumée, sinueuse et parfois trouble. Derrière la douceur et la tendresse qui se dégagent des portraits de leur entourage, difficile de deviner autant de tumultes. Reste que, quelques cent ans plus tard, leur conception plus libre de la famille s’est généralisée dans la société.

Ainsi, à l’exposition de Rouen, La Lecture d’Edouard Manet montre son épouse de blanc vêtue, assise sagement sur un canapé tout aussi immaculé (Ill.8). A l’arrière, se penche vers elle son fils, Léon Koella-Leenhoff, un livre à la main. D’origine hollandaise, Madame Suzanne Manet vécut maritalement avec l’artiste durant dix ans avant de l’épouser, un an après la mort du père de celui-ci, Auguste Manet. Mais leur rencontre était plus ancienne puisqu’elle avait été sa professeure particulière de piano, jeune fille pauvre de bonne famille embauchée par sa mère pour lui et son frère alors adolescents. Tout en succombant au charme du fils, elle serait tombée dans les bras du père - cet austère juriste - dont elle aurait eu alors ce fils Léon mais qui pourrait bien être celui du peintre. Lequel en sera officiellement le parrain - c’est ainsi que Léon l’appelait - tandis qu’elle le faisait passer pour son petit frère. Oui, un peu compliqué. C’est à vingt ans seulement que Léon apprendra qui était sa mère. Le doute persiste toujours sur l’identité du père, le peintre Manet ayant été probablement très tôt stérile par contraction de la syphilis. Pourtant, le deuxième prénom de Léon est bien Edouard et l’artiste en fit son héritier indirect par testament.

Claude Monet n’était pas mal non plus. En 1867, il eut un fils hors mariage, Jean - dont on voit un portrait en bonnet à pompon à l’exposition d’Honfleur, et deux à Rouen dont celui décrit plus haut -, avec Camille Doncieux qu’il fréquentait depuis plusieurs années et qu’il n’épousera que trois ans plus tard. Méditation, tableau présenté à Rouen, la montre assise, un livre refermé entre les mains, le regard perdu dans le vague (Ill.9). Au décès de celle-ci en 1879 - son étrange portrait mortuaire est également exposé à Rouen -, sa maitresse, Alice Hoschedé, mariée et mère de six enfants, emménage avec lui. Vivant leur adultère au grand jour, ils attendront la mort du mari de celle-ci en 1892 pour régulariser leur situation.

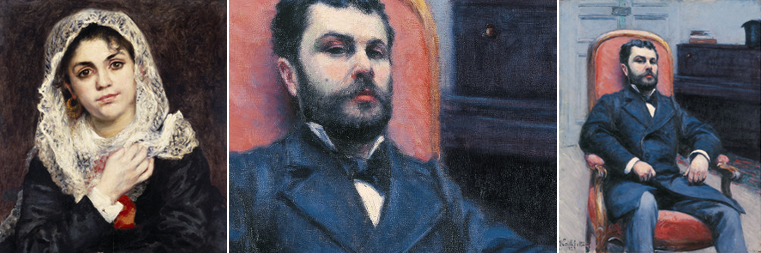

Quant à Auguste Renoir, c’est le portrait à Rouen de Lise au châle blanc (Ill.10) qui nous apprend que Lise Tréhot, fille d’un limonadier et l’une de ses modèles favorites depuis l’adolescence, était sa maîtresse et surtout la mère de deux de ses enfants, Pierre et Jeanne nés à deux ans d’intervalle, qui resteront cachés. Renoir restera malgré tout en contact avec sa fille Jeanne, entretenant avec elle une correspondance régulière et la soutenant financièrement. C’est un chercheur qui découvrit son existence dans les années 2000. Renoir eut par ailleurs d’autres enfants, trois fils officiels - Pierre dont le parrain était le peintre Caillebotte, Jean déjà cité et Claude dit « Coco » -, mais avec une autre femme, Aline Charigot, qu’il n’épousa que cinq ans après la naissance du premier.

De la vie privée de Gustave Caillebotte, on sait peu de choses. Officiellement célibataire, il vit longtemps avec son frère Martial - jusqu’à ce que celui-ci se marie - et ce n’est que vers 35 ans qu’on lui connait une compagne de quinze ans plus jeune que lui, avec qui il vit discrètement dans sa propriété du Petit Gennevilliers. Connue sous l’identité de Mademoiselle Charlotte Berthier, celle-ci s’appelait en réalité Anne-Marie Hagen, née Pagne, sans qu’on en sache plus. Une vie en concubinage qui choquait la belle-sœur du peintre qui, du coup, voyait sans elles son frère de qui il restait très proche et avec qui il partageait la passion du yachting. Durant ses longues absences - il avait gardé un pied-à-terre à Paris -, c’est Charlotte qui gérait l’intendance de la propriété. Ils n’auront pas d’enfant. A la mort du peintre, elle recevra une rente viagère et héritera d’une des maisons de Gennevilliers. On la devinerait sur plusieurs toiles de Caillebotte qui ne réalisera cependant aucun portrait d’elle connu - pas plus qu’elle n’apparaîtra sur les photos de Martial -, à la différence, une fois, de Renoir. Cette relative absence de vie sentimentale de Caillebotte, jointe à l’homo-érotisme qui se dégage de son oeuvre où la figure masculine prédomine, son goût pour représenter leurs corps sous l’effort ou en pleine nudité, ont toujours fait planer un doute sur son orientation sexuelle. De quoi alimenter ce fantasme, le musée des Beaux-Arts de Rouen présente dans son exposition un beau portrait peint par Caillebotte, peu connu, celui de son ami Richard Gallo (Ill.11). L’homme barbu, en redingote, est assis virilement dans un fauteuil, toisant sans un sourire le peintre. On sait peu de choses non plus de ce fils de banquier qui exerça diverses professions, si ce n’est que lui et Caillebotte étaient grands camarades. Ils s’étaient connus à l’université, vivaient à Paris dans le même quartier. Leur amitié se prolongea quand le peintre partit s’établir en lointaine banlieue. Il se trouve que Gallo est la personne la plus représentée dans l’oeuvre de Caillebotte, jusqu’à sept fois dont plusieurs en étant nommé dans le titre.

Du côté du peintre espagnol Sorolla, le schéma est plus traditionnel. Marié et père de trois enfants, il en fait à plusieurs reprises des portraits dont certains destinés à être exposés publiquement. Dans Mère (Ill.12) d’un dépouillement extrême, il exalte la relation de son épouse Clotilde avec sa fille tout juste naissante. Plus troublant, Nu de femme (Ill.11) où la même que l’on reconnait pose dans une mise en scène très érotique.

Sur Eugène Boudin, il y a encore moins à dire. En 1863, il épouse à 39 ans Marie-Anne Guédès qu’il avait rencontré en Bretagne. Elle décédera en 1889, ce qui l’affectera énormément. Il abandonna très tôt l’art du portrait - dont on voit un exemple à Honfleur (Ill.14) [5] -, devant l’avènement du daguerréotype et n’y rencontrant pas le succès. La famille, il la représente lointaine, dans ses célèbres et magnifiques scènes de plages comme on en voit dans l’exposition du musée d’Art moderne du Havre (Ill.15), confondue parmi ses silhouettes colorées, les enfants y étant de plus en plus présents à mesure qu’il vieillit, lui qui n’eut aucune descendance.

A vouloir représenter le monde contemporain, les impressionnistes témoignent du changement progressif de la place des femmes dans la société. S’ils aiment représenter celles de leur entourage, s’attardant souvent assez conventionnellement sur leurs toilettes et leurs grâces dont on voit maints exemples à Rouen, ou en campant un monde interlope aux codes visuels qui nous échappent, parfois transparait un glissement dans les rôles dévolus aux deux sexes, promesse des libérations à venir.

Ainsi, des critiques ne se sont pas trompés à la découverte en 1880 du tableau de Caillebotte visible à Rouen, Intérieur, femme lisant (Ill.16), l’interprétant comme « un affront moral à l’ordre naturel des rapports masculin-féminin », comme le notait l’historienne de l’art Gloria Groom dans une précédente exposition [6]. Une femme lisant avec concentration un journal, assise droite sur un fauteuil, occupe la quasi totalité de la toile, quand, à l’arrière, un homme (Richard Gallo) est allongé sur un divan fleuri, occupé à lire un livre. La disproportion de taille entre les deux sujets - lui est ridiculement petit -, comme l’inversion d’occupations associées à l’un et l’autre sexe - généralement la femme s’adonne à la lecture de romans quand l’homme s’intéresse à la presse, donc à l’actualité - ont pu choquer. D’autres n’y ont vu qu’expression de l’ennui du couple, ce qui n’est guère mieux. Pareillement, mais de manière moins marquée, dans cet autre portrait de Misia Godesbka et Thadaé Nathanson par Bonnard (Ill.17), la figure féminine semble avoir l’ascendant sur le couple. Debout, celle qui fut la muse de tant d’artistes, fixe le spectateur avec fierté quand lui, ravalé au second plan, assis plus bas dans un fauteuil, joue avec un chien.

Des scènes de couple plus convenables pour l’époque sont visibles à Honfleur, la femme réduite à son rôle de mère. Comme Tous les bonheurs d’Alfred Stevens (Ill.18) - un titre peu convaincant - où l’on voit une mère et son enfant se tenant de face quand son époux, leur tournant le dos, est installé à son bureau. Ou le beau tableau de Gaston La Touche, Les Phlox (Ill.19) [7] - du nom des fleurs au premier plan - représentant une famille autour d’une table dans un jardin. La mère, une fois de plus vêtue de blanc, s’occupe de ses enfants, quand l’homme, de l’autre côté, les regarde en fumant. La morale est sauve.

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE

www.normandie-impressionniste.fr, jusqu’au 26 septembre 2016

SCÈNES DE LA VIE IMPRESSIONNISTE

Musée des Beaux-Arts de Rouen (76)

11€/8€/Jusqu’au 26 septembre 2016

mbarouen.fr

ETRE JEUNE AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES, 1860-1920

Musée Eugène-Boudin, Honfleur (14)

7,50€/6€/Jusqu’au 3 octobre 2016

www.musees-honfleur.fr

EUGÈNE BOUDIN, L’ATELIER DE LA LUMIÈRE

Musée d’art moderne - André Malraux, Le Havre (76)

10€/6€/Jusqu’au 26 septembre 2016

www.muma-lehavre.fr

SOROLLA, UN PEINTRE ESPAGNOL À PARIS

Musée des impressionnismes Giverny (27)

7€/4,5€/3€/Jusqu’au 6 novembre 2016

www.mdig.fr

Superbe tes angles d’approche.

[1] Catalogue de l’exposition Sorolla, un peintre espagnol à Paris, éd. El Viso, p.65.

[2] Selon la règle de transparence que je me suis fixée, voici les conditions de ces voyages de presse :

![]() Une journée aux musées des Beaux-Arts de Rouen, Eugène-Boudin à Honfleur et d’Art moderne - André Malraux au Havre (agence Heymann, Renoult Associées) : transport (train, car, taxi), visites guidées, déjeuner, catalogues d’exposition.

Une journée aux musées des Beaux-Arts de Rouen, Eugène-Boudin à Honfleur et d’Art moderne - André Malraux au Havre (agence Heymann, Renoult Associées) : transport (train, car, taxi), visites guidées, déjeuner, catalogues d’exposition.

![]() Une après-midi au musée des Impressionnismes de Giverny (Agence Anne Samson Communications) : transport (train, car), rafraîchissements, visite guidée, catalogue d’exposition.

Une après-midi au musée des Impressionnismes de Giverny (Agence Anne Samson Communications) : transport (train, car), rafraîchissements, visite guidée, catalogue d’exposition.

[3] Catalogue de l’exposition Scènes de la vie impressionniste - Manet, Renoir, Monet, Morisot..., éd. RMN, p.143

[4] Edouard Toudouze, « Portrait du jeune Paul de Nesmond », 1883, Musée de Fécamp, © cliché Imagery.

[5] Eugène Boudin, « Portrait de fillette », vers 1880, Honfleur, musée Eugène Boudin © Henri Brauner.

[6] Gustave Caillebotte (1848-1894), catalogue de l’exposition du Grand Palais 1994-1995, éd.RMN, 1994.

[7] Gaston La Touche, « Les Phlox », © Musée de la Roche-sur-Yon.